Per i novant’anni di Arnaldo Pomodoro, Milano celebra il grande artista con una mostra antologica che abbraccia l’intera città, da Palazzo Reale alla Triennale, dal Poldi Pezzoli alla Fondazione Pomodoro. Noi lo omaggiamo con un’intervista tripla: a Pomodoro stesso, ad Ada Masoero, che ha curato l’esposizione in Palazzo Reale, e allo studioso Giorgio Zanchetti.

Arnaldo Pomodoro, la sua straordinaria carriera è costellata di incontri, cominciando direi dalla fusione con l’osso di seppia, la tecnica che apprese in gioventù nella vecchia bottega di un orafo pesarese, senza dimenticare poi gli incontri folgoranti con le opere di Klee, Kafka, Kierkegaard o con l’esaltante Milano degli anni Cinquanta. E a leggere la fisionomia delle sue opere d’arte, soprattutto a cominciare dagli anni Sessanta, si assiste a una continua lotta tra interno-esterno, pieno-vuoto; un perenne incontro-scontro di vita vissuta, appunto, che determina la forma, sia essa una sfera, una ruota, una colonna. Oggi, ammesso che esistano ancora, in quali battaglie è coinvolto Arnaldo Pomodoro?

Arnaldo Pomodoro: Sicuramente in molte delle mie sculture emerge un contrasto tra opposti: interno-esterno, pieno-vuoto, chiaro-scuro, negativo-positivo… che sono come in lotta tra loro per arrivare a una cosa sola, alla forma. Il mio lavoro, cominciato incidendo l’osso di seppia, è arrivato poi al confronto con lo spazio e la grande dimensione, fino a opere architettoniche o ambientali. Ma non è mai stata solamente una battaglia con la materia, quanto piuttosto, più profondamente, direi una battaglia tra l’idea e la sua realizzazione. Le battaglie (1995) è, del resto, il titolo di uno dei lavori che ho voluto collocare nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, il grande murale di fiberglass annerito dalla polvere di grafite che chiude la sequenza delle opere esposte.

Più in generale, ho sempre sentito la necessità di un coinvolgimento concreto dal punto di vista sociale. Uscire dal proprio studio, dalla propria torre d’avorio, non è una facoltà, è un dovere. E anche oggi, quando pare che siano venuti meno i punti di riferimento e che esista solo il pensiero unico, bisogna vincere la stanchezza e affrontare i nuovi conflitti che ci stanno di fronte per batterci in alcune battaglie. Occorre, per esempio, difendere il gusto fondamentale del Novecento per riprendere il discorso e la prassi della fantasia e della inventività, mentre mi sembra che sempre più si ritorni indietro e si perdano i princìpi profondi conquistati dalle avanguardie artistiche e scientifiche. Aggiungerei che io, personalmente, da anni viaggiando cerco sempre di capire le altre civiltà, in Mesopotamia, in Estremo Oriente, perché penso che dobbiamo intendere le ragioni degli altri mondi, mentre sviluppiamo il meglio della nostra civiltà, per quanto ne siamo capaci.

Ada Masoero, entrando nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale le sculture di Pomodoro sembrano essere lì da sempre: come è stato confrontarsi con quell’ambiente e come si è arrivati al felice risultato della mostra?

Ada Masoero: Il merito va ad Arnaldo Pomodoro, perché è un dono dei soli grandi artisti sapersi confrontare, con rispetto e forse anche con timore, ma in modo del tutto paritario, con le grandi architetture o le opere d’arte del passato. Arnaldo Pomodoro ha saputo farlo, per citare due sole delle molte occasioni precedenti, nella mostra al Forte di Belvedere a Firenze del 1984, dove i suoi lavori dialogavano con naturalezza con la Cupola di Brunelleschi e il Campanile di Giotto e di recente, con esiti altrettanto felici, nella Piazza dei Miracoli, nel Museo dell’Opera del Duomo e nel Museo delle Sinopie di Pisa.

A Milano, non solo le sculture esposte nella Sala delle Cariatidi, opera di Giuseppe Piermarini, hanno dato e ricevuto beneficio da un’architettura tanto aulica e grandiosa, ma anche The Pietrarubbia Group (1975-2015), esposto nella Piazzetta Reale, proprio accanto al Duomo, ha saputo intrecciare con quell’architettura maestosa (e temibile) un dialogo “naturale”, autentico.

Credo che il segreto di tanta armonia stia proprio nella qualità altissima del lavoro di Arnaldo Pomodoro, e nel suo rapporto mai interrotto con la lezione del passato, che s’innesta su un linguaggio espressivo, al contrario, del tutto contemporaneo.

Il legame con il “suo” Montefeltro non si è mai interrotto, e l’equilibrio dell’arte rinascimentale, “respirata” a Urbino e nei borghi intorno, così come il rapporto strettissimo, da lui così amato, tra la natura severa e rupestre di quei luoghi e le altrettanto severe rocche difensive medievali e rinascimentali che sorgono sugli speroni rocciosi, hanno regalato alle sue opere, pienamente novecentesche, degli accenti universali. Le hanno dotate di una specie di “lingua franca”, comprensibile a tutte le latitudini, com’è provato dal successo che i suoi lavori hanno riscosso nel mondo intero.

Caro Professor Zanchetti, lei insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università degli Studi di Milano e ha scritto il saggio del catalogo: se dovesse spiegarlo ai suoi allievi: in che cosa consiste la lezione di Pomodoro?

Giorgio Zanchetti: Caro Tommaso, non so se la tua domanda sia soltanto una simpatica strizzata d’occhio retorica (avendo tra le mie numerose colpe anche quella di essere stato uno dei tuoi professori in Statale), ma voglio iniziare dicendo che non sono certo che un artista, attraverso la sua opera, debba per forza darci una precisa lezione.

Quello che ho imparato frequentando negli anni, come storico e come compagno di strada, un certo numero di artisti anche molto differenti tra loro (da Ugo Carrega a Dick Higgins, Terry Atkinson e i fratelli De Campos, da Luciano Fabro ad Alik Cavaliere, Vincenzo Ferrari, Luciano Caruso, Irma Blank ed Emilio Isgrò, fino a Stefano Arienti, Antonella Ortelli, Luca Quartana e, appunto, Arnaldo Pomodoro) è che difficilmente il lavoro degli artisti più interessanti si traduce in una formula didattica e univoca. Anche se credo che sia impossibile essere un buon maestro senza essere un bravo artista, non sempre gli artisti più validi sono i migliori maestri. Tu mi dirai che questo, forse, vale anche per tutti gli altri campi del sapere e dello sperimentare umano, ma vale tanto più per l’arte — anzi, per tutte le arti, che per loro stesso statuto aspirano all’espressione dell’indicibile attraverso una pluralità di livelli di significato (cioè a una complessità non sintetizzabile in altra forma e, in un certo senso, all’ambiguità).

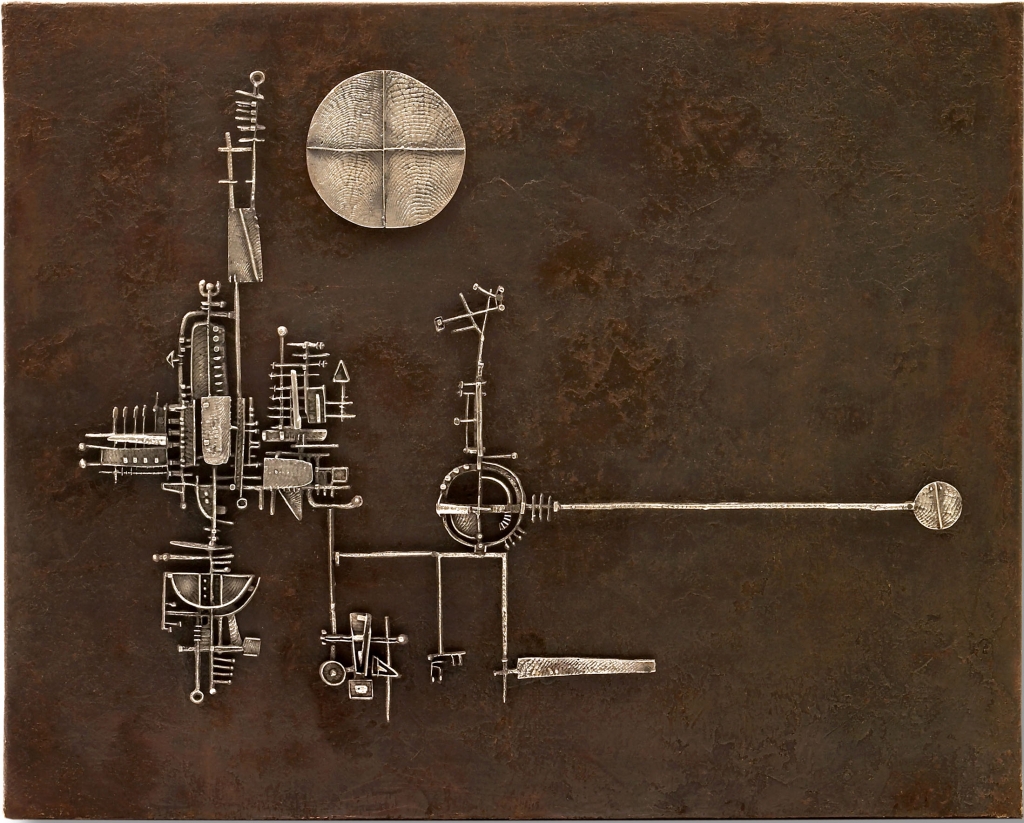

Pomodoro — è lui stesso a dircelo in una serie di preziose conversazioni con Francesco Leonetti pubblicate da Feltrinelli (L’arte lunga, 1992) — quando nei primi anni Sessanta giunge a capire, come in una folgorazione, la forma evolutiva ma perfetta di Brancusi, non sente il bisogno di ripeterne, spiegarne o trasmettere ad altri la perfezione; al contrario, da artista, sente la necessità di aprire quella forma per trarne un’espressione nuova, più aderente al suo sentire: e lo fa nel modo più incisivo e violento, spaccandola al centro con il gesto della lacerazione di Fontana. Arnaldo ci ha dato l’immagine più lucida della sua opera, quando l’ha definita «una completezza fatta d’incompletezze». L’elemento più forte della sua ricerca, che non può essere offuscato né dall’estrema perizia nell’equilibrare le sue composizioni, né dalla maestria tecnica delle realizzazioni, è la tensione continua tra la pelle levigata delle sue sculture e l’esplosione viscerale delle spaccature. In questa tensione sta la molla sempre tesa della sua ricerca che fa di lui un autore propositivo e attuale, dalle ragnatele d’argento dei rilievi degli anni Cinquanta, fino alle colonne e alle sfere e al gigantismo de Le battaglie (1995).

Immagine di copertina: Grande disco, 1972 bronzo, ø 450 cm, Milano, piazza Meda (foto Francesco Radino)

Arnaldo Pomodoro, fino al 5 febbraio.