Nel suo nuovo romanzo pubblicato da Bompiani, la scrittrice e giornalista racconta una nuova epidemia di peste. Non rincorre il presente, ma ci dà le chiavi per capirlo e – forse – sopravvivere.

Un piccolo paese delle Marche: repulsivo per l’esterno e consumato da dentro da un morbo che prima terrorizza, poi isola, infine uccide. La peste. Da dove arriva, chi la porta, ci salvaremo?

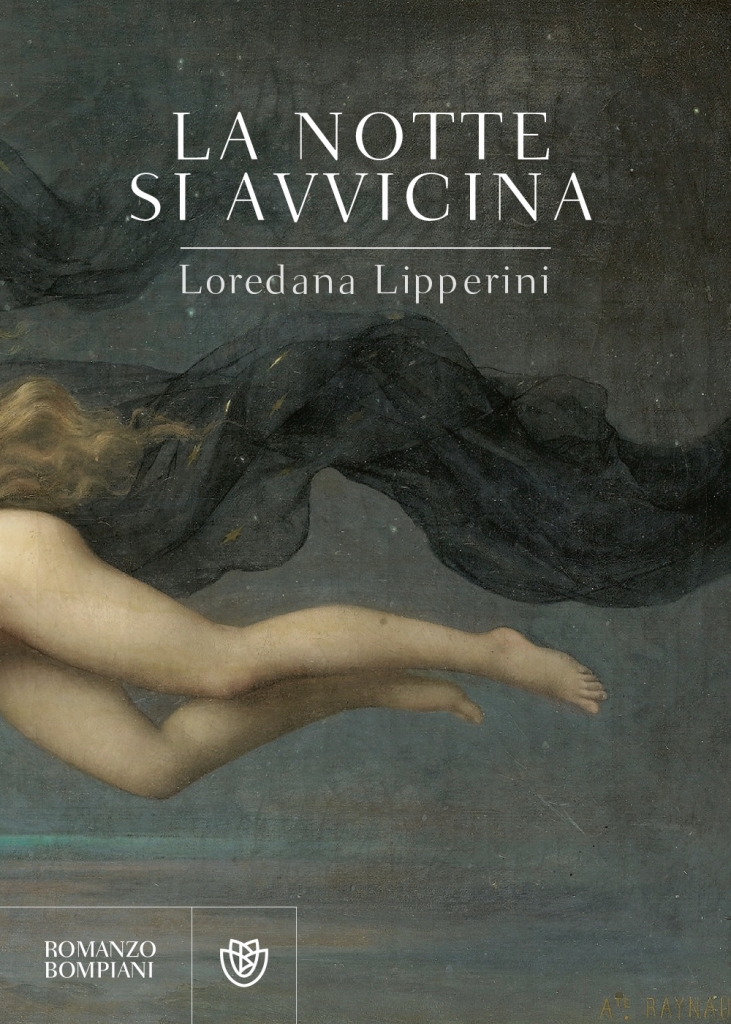

Si è corso al paragone con l’oggi, all’uscita di La notte si avvicina (Bompiani) il nuovo romanzo di Loredana Lipperini. Ma è una identificazione sbagliata. Questo romanzo è stato scritto prima del tempo della pandemia. Ma non si è limitato a prefigurarla, con le qualità profetiche che la letteratura possiede.

La peste raccontata da Lipperini si nutre d’odio e lo alimenta, è la peste del bisogno ossessivo di cercare un nemico. In questo romanzo non c’è “cosa” stiamo vivendo. C’è, invece, il come e – forse soprattutto, senza la pretesa di dare lezioni – il perché. E ci sono le voci di tre donne: Maria, la nuova arrivata. Saretta, la “custode” di Vallescura, investita del compito di salvare da morte certa l’intero paese. E Chiara, colei che deve testimoniare. C’è un romanzo di grande eleganza stilistica, che come la notte affascina, rapisce e ti restituisce alla luce (se lo fa) cambiato. Un viaggio nel buio, dove niente è come sembra e mancano i punti di riferimento. È dall’oscurità della notte che possiamo trovare gli strumenti per vedere la luce dell’alba, e riscrivere quello che credevamo di sapere? Ne abbiamo parlato direttamente con l’autrice.

Si racconta questo tempo facendo un ossessivo ricorso all’immagine della peste: ma ha senso – sul piano comunicativo e narrativo – raccontare quelli che viviamo come tempi della peste?

Naturalmente no. Anticamente, la peste soffiava senza sosta sulla popolazione, le conoscenze mediche e igieniche erano imparagonabili alle nostre e non si poteva che attribuirla all’ira di un dio. Però ci sono delle costanti, nei flagelli di ieri e in quelli di oggi, e forse varrebbe la pena comunicare quelle, anche se sono meno a effetto per un titolo. Per esempio, è sempre il tempo della caccia all’untore, è sempre il tempo dell’incredulità, è sempre il tempo di ritenersi immuni dal morbo, è sempre il tempo dell’angoscia, dello stupore, della stanchezza. Questa è la vera somiglianza fra quelli che eravamo e quelli che siamo.

Ti si descrive ormai come scrittrice gotica. Perchè hai scelto questo genere, in Italia poco percorso?

In realtà sarei piuttosto una scrittrice slipstream, secondo l’ormai vecchia definizione di Bruce Sterling riferita a tutta la “fiction of strangeness” , o per meglio dire quel tipo di letteratura non inchiodata al realismo. O ancora, come diceva Ursula LeGuin a Nel Gaiman: “I miei libri si muovono liberamente tra realismo, fantascienza, fantasy di vari tipi, storia romanzata, fiction per giovani adulti, realismo magico, parabole e altri “sotto-generi”, tanto che in larga parte non sono classificabili in alcun modo; ma sono stati sbattuti in blocco nella pattumiera fantascientifica, o etichettati come sotto-letteratura infantile“. Certo, io uso una parte degli strumenti del gotico (il bosco, la maledizione, la strega, la notte), ma come cornice per una narrazione che è, o vorrebbe essere, filosofica e storica. Come spesso avviene all’interno dei generi tutti, che da quelle etichette vorrebbero e dovrebbero sfuggire.

Nei tuoi romanzi la Storia – in particolare quella inerente ai misteri italiani – scandisce e dà forma alle vite individuali; qual è per te e nei tuoi romanzi la relazione tra storia individuale e memoria collettiva, nota e rimossa?

È una relazione strettissima e insieme un’ossessione narrativa. Non riesco a capacitarmi, da donna prima che da scrittrice, della lunga smemoratezza in cui ci muoviamo: dimentichiamo le storie grandi e quelle minori, lontanissime o relativamente vicine. Se la letteratura ha come funzione anche quella di preservare memoria, credo che debba farlo il più possibile. Io provo a farlo ogni volta, anche per accenni. Ma se non c’è quel legame difficilmente scrivo.

Hai ambientato il romanzo in un luogo che ti è caro, il maceratese. Quale funzione narrativa ha questo luogo?

È il luogo dove scrivo, dove ho trascorso tutte le estati dell’infanzia e dell’adolescenza e dove sono tornata con i figli bambini. Ogni romanzo nasce e viene concluso nel mio paese, Serravalle di Chienti, che ovviamente NON è Vallescura. Vallescura è una summa di tutti i paesi che conosco, e soprattutto è la versione miniaturizzata dell’Italia. Inoltre, scrivere di questi luoghi significa provare a farli vivere, dopo il terremoto del 2016 e, prima ancora, durante il lungo abbandono di cui sono fatti oggetto.

“Siamo uniti perché nessuno viene a mettere in discussione il nostro mondo” “il male arriva con chi viene da fuori, comunque, per colpire appena non ci si pensa più”. Anche Vallescura espelle chi spaventa, chi non lo rende presentabile. È questa, oggi, la peste?

Lo è sempre stata. Si è sempre guardato con sospetto allo straniero, e continuiamo a farlo, con maggiore evidenza perché le nostre parole sono diventate pubbliche. Ma il sospetto, la paura, la rabbia sono identici. Il male continua a essere qualcosa che non riusciamo a concepire come, anche, parte di noi. Anche di noi che ci crediamo giusti, intendo.

È un romanzo di streghe. Di donne libere e cattive, dolenti e forti. Un romanzo che non ha bisogno di figure maschili (salvo forse una, che non a caso funge da scintilla). Un romanzo sul potere femminile, di ferire e di guarire. A che punto siamo, sul piano letterario, con le narrazioni femminili di potere, anche – e forse soprattutto – quando questo è potere distruttivo?

Beh, il potere distruttivo viene narrato da un bel pezzo, direi. La narrazione fantastica, in particolare, ha sempre attribuito alla donna che possiede un potere magico il ruolo dell’antagonista da cui guardarsi. Pensa ad Alcina, a Morgana, a Circe, alla lunga serie di streghe o di fatalissime che ci sono state consegnate. Sta cambiando molto, direi. In Italia, è stata Chiara Palazzolo a raccontare quel conflitto fra bene e male e infine quell’uso consapevole del potere, anche per distruggere, sia nella trilogia di Mirta/Luna sia in Nel bosco di Aus. A cui devo moltissimo, per il mio.

Riscrivi anche i topoi tradizionali del fantastico: in particolare quello della custode, la vestale che qui diventa propagatrice d’odio, la protezione diventa rifiuto. Sono archetipi che sono diventati ormai troppo angusti?

Non ci ho pensato, sinceramente. Ma ogni custode, credo, ha in sé un rifiuto. Chi custodisce i tre anelli degli elfi, nel Signore degli anelli, sta insieme proteggendo il proprio mondo e rimpiangendo la sua fine. È un ruolo scomodissimo, custodire. Per Saretta è un destino a cui va consapevolmente incontro, ma forse non avrebbe potuto rifiutarlo. Ai custodi non è dato, in genere.

Ci sono, nel tuo romanzo, molte madri. Quelle mancate diventano madri collettive, quelle che lo sono vivono una maternità mutilata, possessiva, mutilante. Che maternità è quella che racconti, vista dal punto di vista delle donne? Anche questo è un topos da riscrivere?

Ho cominciato a riscriverlo tredici anni fa, in Ancora dalla parte delle bambine. È sempre stato, per me, motivo di paura e di sgomento il modo in cui moltissime donne si coalizzano contro un’altra madre, per condannarne il modo di amare e probabilmente per rassicurare se stesse. La riunione di madri in cui Maria segna la sua sorte, protestando contro il gruppetto che vorrebbe denunciare al Tribunale dei minori la madre di un bambino adottato per espellerlo dalla scuola, è vera: l’ho vissuta io, rannicchiata come Maria su una sedia troppo piccola e cogliendo il primo, terribile sintomo di quello che sarebbe stato, ed è, il progressivo rinchiuderci nell’individualismo. Il materno che racconto è quello tenebroso ed egoista, che tutto investe sul figlio per farlo degno di una società fondata sulla competizione, anche a costo di distruggere i figli degli altri. E, sì, andrebbe raccontato di più.

La morte e l’angoscia della condanna pervadono la storia, ma qui la morte diventa anche un’occasione: di sguardo nuovo e largo, di un cambio di prospettiva. Persino di purificazione. È così?

Come in tutti i miti, in effetti.

“Tutto quello che li condannava era dentro di loro. Era cominciato prima. Era cominciato con la mancanza di desideri. Era cominciato con i figli”. Tutta la narrazione è percorsa da una spasmodica ricerca di un perchè: è quello che ci rende umani o è una pretesa supponente?

Non so. So che non si scrive se non ci si fanno domande, e non si cerca di capire perché siamo al punto in cui siamo.

“c’è sempre bisogno di colpevoli, perché colpevole è una parola che tiene ancorati alla realtà, perché nelle pandemie la realtà si disperde in pulviscoli” ma “il male può nascere anche dalle persone buone”. Come “sentirsi reali”, allora?

Accettando che siamo fatti di bene e di male.

Chi narra consegna una storia a una interlocutrice perché scelga cosa farne. Quando la notte è passata, perché “ora è il tempo di farsi le domande giuste”. Quali sono le domande giuste?

Cosa sto facendo, qual è il mio cammino. Chi sono. Quelle più antiche.