Qui si parla di treni, gli ultimi molto celebrati e in corsa per lo Strega e si tratta di ‘Ferrovie del Messico’, i precedenti per firma del grande Bohumil Hrabal. Ma c’è posto

anche per biografie esemplari ed omaggi filiali e per taglia e cuci spettacolari e godibilissimi

Riprendo le mie recensioni, dopo un mese di convalescenza da un’operazione. Pochi acquisti, stavolta, e due su quattro libri letti. Tre su quattro, in realtà, se aggiungo Enzo Ciconte che è storico di mafia e ‘ndrangheta e in Carte, coltello picciolo e carosello racconta un processo ottocentesco alla malavita pugliese, ma mi serviva per un mio lavoro. Quattro su quattro in realtà, se aggiungo anche Tove Ditlevsen la cui trilogia di Copenaghen recensirò il prossimo mese (Dipendenza è il capitolo finale). Tra le recensioni prossime venture, lo annuncio fin da ora, troveranno posto l’appassionante Tutto su Anna di Patrizia Carrano, sontuosa biografia di Anna Magnani; il magistrale Lezioni di Ian McEwan; e l’importante Il fuoruscito di Marco Ventura dedicato ad Angelo Fortunato Formiggini, grande editore che colpito dalle leggi razziali si suicidò per protesta lanciandosi dalla Ghirlandina di Modena nel 1938. A presto.

LA SPESA (acquistati e/o ricevuti)

Enzo Ciconte, Carte, coltello picciolo e carosello, Manni

Pino Corrias, Vita agra di un anarchico, Feltrinelli, 2022

Tove Ditlevsen, Dipendenza, Fazi

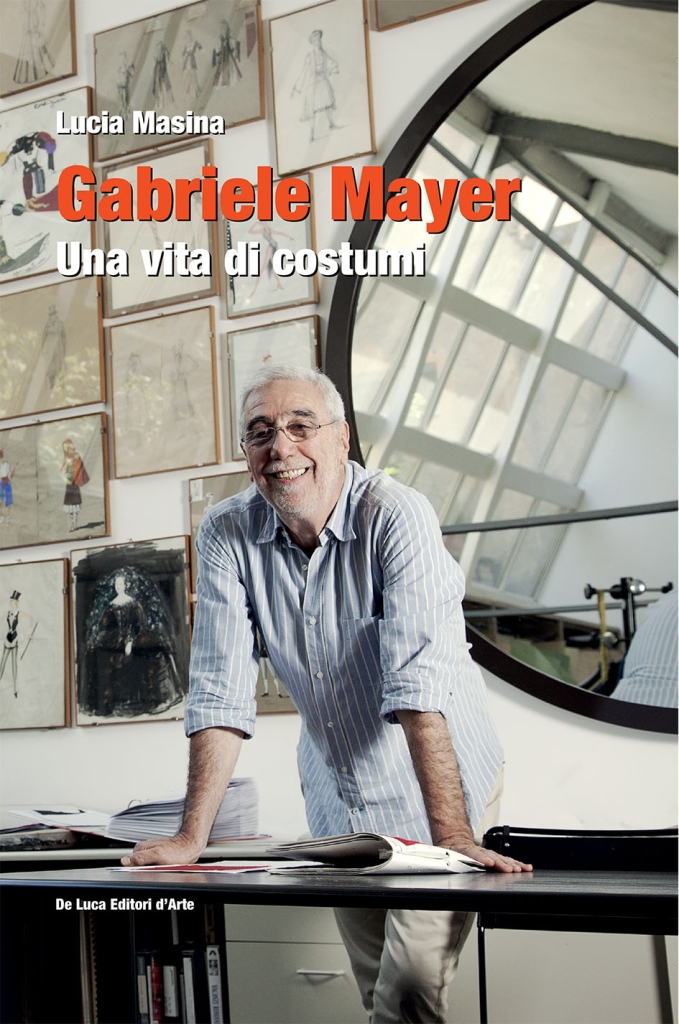

Lucia Masina, Gabriele Mayer. Una vita di costumi, De Luca, 2022

LE LETTURE

Pino Corrias, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a Milano, Feltrinelli, 2022

Una biografia esemplare (questa è la seconda edizione, la prima è del 2011) letta appena passato il centenario della nascita di Bianciardi. Un’altra variazione sul ‘maledetto toscano’: indocile, riottoso, come è nel carattere regionale posto che un carattere regionale si possa ipotizzare. Fascista (Malaparte), uomo di sinistra (Bianciardi appunto) a modo suo e con tutti i distinguo individualistici possibili. A partire da Dante, guelfo che pare ghibellino, ghibellino che pare guelfo. Il rancore per Milano e per il neocapitalismo consumista: aveva ragione, ma il rovescio della medaglia era una provincia (Grosseto, la Maremma) mitizzata e idealizzata: una sorta di Pasolini ante litteram, un passatista utopistico senza la consapevolezza (e il bagaglio concettuale) di PPP. Un altro suo mito, il Risorgimento: anch’esso acritico e nostalgico, più memoria delle affabulazioni paterne che meditazione compiuta. La cifra di Bianciardi è l’invettiva, il satirico-grottesco con un’iperlingua nutrita da apporti toscani, inglesi, gergali e colti. Lingua di piccole vertigini furenti, di affondi fulminei (‘ignorante come il tacco di un frate’): niente di strano che di lui si incapricciasse Indro Montanelli, altro ‘maledetto toscano’ (la proposta di collaborazione con il Corriere, respinta da B.). L’unico vero arrabbiato, lo definiscono in tanti e anche Corrias. Vero, partito dal giornalismo d’inchiesta (I minatori della Maremma, con Carlo Cassola), segnato umanamente e politicamente dall’incontro con gli uomini di miniera (c’è il fondo contadino e anarcoide, incline alla jacquerie e alla fiammata, di molta sinistra di allora, che in anni posteriori andrà ad alimentare radicalismi anche feroci ed efferati) e dalla tragedia dell’esplosione di grisou che fa strage nella miniera Montecatini, anno domini 1954, Bianciardi darà vita a una trilogia del rifiuto (Il lavoro culturale, L’integrazione, La vita agra anche film di Lizzani con Ugo Tognazzi) e lustro a un aggettivo (agro) che sarà complementare a un altro (dolce) per designare la nostra ‘vie en rose’ negli anni del cosiddetto miracolo. Piccoli capolavori, i soli assieme ai resoconti acri di Mastronardi su Vigevano capaci di leggere, evocare e presagire il fondo oscuro del boom economico, quella promessa di paradiso molle e dotato di elettrodomestici e utilitarie che era in realtà l’anticamera dell’infernuccio in cui ancora viviamo. Nell’editoria nuova che allora si andava costruendo, Bianciardi fu ‘ospite ingrato’: come redattore infastidito e indisciplinato nella neonata Feltrinelli in cui resistette poco, come cottimista forsennato della traduzione (leggendaria la sua capacità di voltare in italiano il sublime e l’infimo, Henry Miller come il più corrivo manuale, almeno 120 libri tradotti), come giornalista di commento e di fioretto che lavorava (i compensi, non la resa spesso eccelsa) a un tanto al chilo. Per singolare e tragico paradosso il provinciale Bianciardi, con il suo talento in odore di genio, è un ribelle più di altri asservito, per sbarcare il lunario, a ciò contro cui si rivolta: un uomo che passa la vita a costruire la forca e a fare dondolare il cappio in cui infilerà la testa. Gli danno una mano la grappa, la cirrosi, il coma etilico con cui si congederà dal mondo a meno di cinquant’anni, nel 1971.

Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico, Laurana, 2022

Per Ferrovie del Messico sto nel mezzo, tra gli elogi entusiasti e le tirate dei detrattori. Non è il caso letterario dell’anno. Ed è un romanzo che supera la prova della lettura, pur con qualche robusto dubbio. Per chi non fosse al corrente del ‘caso’, riassumo: l’astigiano Gian Marco Griffi, outsider in letteratura e tutti lo sottolineano per simpatia o per marketing (è responsabile di un campo di golf) scrive un ‘romanzo d’avventura’ di notevole mole e ambizione e lo pubblica presso una piccola casa editrice, Laurana. Parte il passaparola, Ferrovie arriva all’ottava edizione nel gennaio 2023, macina recensioni favorevoli, Fahrenheit di Radio 3 lo proclama libro dell’anno, il premio Strega dove è stato sponsorizzato da Alessandro Barbero lo accoglie tra i dodici finalisti.

Scrive Barbero nel suo affidavit: «Ferrovie del Messico merita di essere candidato al Premio Strega per la novità, e l’ambizione, del concetto e della trama, come per la qualità della scrittura: il romanzo è scritto in una lingua versatile e mutevole, spesso apparentemente orale ma in realtà letteratissima, che attinge a tutte le risorse dell’italiano, delle parlate regionali, dei linguaggi specialistici, e financo a gerghi furfanteschi e fantastici. Pubblicato da un piccolissimo editore, cosa che ulteriormente giustifica la sua candidatura, ha raggiunto un vasto pubblico soprattutto grazie al passaparola dei lettori e all’entusiasmo dei librai. In un panorama letterario come quello italiano, che sembra oggi dividersi tra il racconto quasi giornalistico di “storie vere”, possibilmente tragiche, e il rimuginamento sull’eterna crisi della famiglia borghese, Ferrovie del Messico si staglia con un’originalità che merita di essere segnalata».

La trama è relativamente semplice: nel 1944 ad Asti il poco più che ventenne Cesco Masetti, soldato semplice intruppato tra i militi di Salò, nella guardia nazionale repubblicana ferroviaria, smarrito e oppresso da un feroce mal di denti, riceve un incarico assurdo: disegnare una mappa dettagliata delle ferrovie del Messico, perché nell’introvabile e forse inesistente Santa Brigida de la Ciénaga, dove parlano esperanto e giocano con scommesse feroci a jai alai (la pelota basca che seduceva anche Bianciardi nella Vita agra) si nasconde forse «un’arma diabolica e terrificante. Un’arma spettrale, una bestia selvaggia e leggendaria. La chiamano l’arma risolutiva» che consentirà ai nazisti di vincere la guerra. Lo ha deciso Hitler a Berlino e per li rami, in una slavina di scaricabarile, l’incarico è stato trasmesso a Salò dove lo hanno girato a Torino dove lo hanno dirottato su Asti.

La misteriosa arma messicana è l’oggetto fatato che i cattivi vogliono per dominare il mondo, come l’Arca dell’Alleanza o il Graal nella saga di Indiana Jones. Cercatore senza frusta né cappello, e senza alcuna sia pur vaga conoscenza del Messico, Cesco Masetti si mette a caccia. Le informazioni che gli servono starebbero in un libro dall’alone mitico che la biblioteca di Asti possiede: la Historia poética y pintoresca de los ferrocarriles en México di Gustavo Adolfo Baz. Ma in biblioteca il libro non c’è: lo hanno prestato al beccamorto Lito che assieme all’aiutante muto Mec nel cimitero di San Rocco bollisce cadaveri dai quali i nazisti ricavano coloranti. Lito e Mec hanno lavorato in Messico a costruire ferrovie, qualcosa raccontano a Cesco e alla sua ‘aiutante magica’, la bibliotecaria Tilde sciroccata e poeticissima che finirà in elettroshock, ma il libro non è più in loro possesso: lo hanno girato al poeta avanguardista e frenatore Edmondo Bo, per il quale l’unico poeta buono è quello morto suicida, meglio se gettandosi nel vuoto. Edmondo a sua volta ha ceduto la Historia alla biblioteca del night L’Aquila Agonizzante, dove si danno convegno strani partigiani, borsaneristi e puttane.

Lo immaginate, vero? Il libro dei sogni non è neppure lì, lo hanno venduto a un conte bibliofilo che assomiglia tanto al don Ferrante di manzoniana memoria, che non ha tempo per leggere i preziosi libri che acquista in aste e contrattazioni, perché deve restaurarli e catalogarli. E il conte se ne è sbarazzato cedendolo ai bagni pubblici che, come insegna l’astigiano Paolo Conte, sono degli abissi di tiepidità. Privi di libri, però. Insomma, la chiave di accesso all’arma finale non si trova, è scomparsa e Cesco, in base alle sommarie informazioni in suo possesso, disegnerà la mappa facendosi aiutare dal cartografo samoano Epa (e sì, ad Asti si spiaggiano pure i cartografi samoani). La consegnerà allo sprezzante e canaglia Obestrumbannführer Hugo Kraas delle Ss, che poco dopo ucciderà a badilate per vendicare l’amico Firmino fucilato dai nazisti. Ci si avvia all’epilogo: soccorso da un prete pedofilo che aiuta i partigiani e non celebra più messa perché ha messo Dio in sciopero, Cesco varca la frontiera e ripara in Svizzera.

Tutto qui? Già così non sarebbe poco, ma in questo fluviale romanzo picaresco, in questa caccia al tesoro infruttuosa e proprio per questo salvifica, in questa fiaba nera “c’è di più”. Tanto da fare rispolverare le etichette di ‘romanzo enciclopedico’ (lo scrive Marco Drago nella postfazione, recuperando la definizione che Guido Almansi appiccicò a V. di Thomas Pynchon), di opera-mondo, di romanzo massimalista, fino all’iper-romanzo delle Lezioni americane di Italo Calvino. Ricordate? Un romanzo che sa «tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo». E che tira in ballo, oltre a Pynchon, anche Borges, Bolaño, Cortázar e Gadda. Ma è davvero così?

La mia impresssione di lettore è che quello di Griffi sia, tutto sommato, un romanzo tradizionale di taglia XXL arricchito, come certi smart food pieni di vitamine o certi semplici abiti neri sommersi da migliaia di paillettes o di swarowski. Un iper-romanzo del famolo strano, come in certi film francesi dove si affetta la cipolla in cucina con la maschera antigas. C’è appunto il ‘linguaggio letteratissimo’ elogiato da Barbero: tutti parlano come libri stampati, ogni ferroviere è poeta d’avanguardia, ogni bibliotecaria commercia in Rilke e Rimbaud, il capo di Cesco cerca di sbrogliare gnommeri e si acconcia a esprimersi come Ciccio Ingravallo del Pasticciaccio. E i due becchini allestiscono, con i lumini da morto, la scritta “El jardin de los senderos que se biforcan” nel cimitero (strizzata d’occhio al lettore: ti sto servendo Borges, te ne sei accorto?) perché i bombardieri alleati la leggano.

Sentite qui, è il picaro e non troppo letterato Cesco che esterna: «Siamo esploratori delle possibilità: un angelo nel corpo di una vecchia, un sasso che spezza un dente, una mappa ferroviaria, una città irreale; ogni eventualità, vera o fantastica, crea un’apertura nella quale risiede il gheriglio della verità. E così il regno dei morti è un bagno pubblico o uno sgabuzzino che è soltanto uno sgabuzzino vuoto, e tu sei, nell’attimo stesso in cui agisci o non agisci, artefice di tutto ciò che accade ovunque sulla terra e vittima di tutto ciò che ogni altro essere umano lascia che accada o si adopera per fare accadere. Ogni smorfia sul volto di un altro essere umano compie il giro del mondo e lo cambia per sempre, irrimediabilmente». Vasto programma, avrebbe commentato il generale De Gaulle.

Dalla trama rampollano decine di sottotrame: i bambini morti e i padri perduti del Messico che si va a seppellire (un’eco di Pedro Paramo?); Steno fidanzato di Tilde che dal Tanaro nuota ininterrottamente fino all’Islanda (l’isola di San Brandano, va da sé) per recuperare i pesci-follia che restituiranno il senno alla sua bella; l’impiegato Bardolf Graf che farà una brutta fine e che in una burocrazia peggio che kafkiana mette in moto l’ingranaggio della mappa ferroviaria; la curandera sarda con la sua ‘medicina dell’occhio’ che leva la malasorte soltanto ai malvagi; l’orfana Giustina violentata e uccisa in una strada di campagna a sedici anni. In tutto questo straripare, le invenzioni felicissime (la fabbrica dei colori) si alternano a quelle assai fiacche (Adolf Hitler ed Eva Braun come controfigure di Stanlio e Ollio, stupìdi, che cercano di prendersi in castagna a pronunciare i vietatissimi anglicismi) e il poetichese ogni tanto allappa i denti.

Opera-mondo o arricchimento di superficie? A me il sospetto di una facile torta di pan di spagna complicata da frutti, svolazzi di panna e diavoletti non passa. Molteplici saperi e codici o manierismo abbastanza virtuosistico ma un po’ imitatorio, come certi concorrenti di X Factor che a una puntata rifanno David Bowie e alla successiva portano Biagio Antonacci?

Sappiamo di che cosa parliamo, non viviamo di capolavori sublimi e non ci nutriamo di panis angelicum, guardiamo anche X Factor e quindi possiamo leggere Ferrovie del Messico, basta non acclamarlo come il nipotino di Joyce.

Lietta Manganelli, Giorgio Manganelli. Aspettando che l’inferno cominci a funzionare, La Nave di Teseo, 2022

Un’autobiografia a misura di figlia, un memoir in cui Giorgio Manganelli è, sì, il grande autore, ma soprattutto il padre amato e a lungo lontano dalla figlia che scrive. Manganelli secondogenito di una madre che lo avrebbe voluto femmina e da femmina lo veste fino alle elementari (e di un padre mitemente assente, ossessionato dagli incubi della Grande Guerra dove ha ucciso un nemico). Bambino solitario e goffo che fa dei libri la sua ‘muraglia cinese’. Non bello, con un nasone spropositato (lo chiameranno ‘il tapiro’). Studente ondivago ma capace di performance incredibili, fino alla laurea in scienze politiche a Pavia magna cum laude. Ossessionato dalla madre peggio che Gadda dalla sua, sposo timido adorante e arrendevole di una filistea imperiosa e anaffettiva (corrispondenza da innamorati fra loro: Lui, pressappoco: “Sei la luce dei miei occhi”, Lei: “Comprate braciole, porta pangrattato”) che gli fa fare una figlia ma vive l’intero matrimonio da separata (in casa o fuori), fino alla separazione vera chiesta all’insaputa di lui. Innamorato di Alda Merini in un rapporto che rischia di distruggere entrambi. Transfugo a Roma, in quella “giungla tiepida” (La dolce vita) che diventerà la sua città, lui emiliano nato a Milano. Partigiano e dirigente comunista in Emilia nel 1944-45 (è il particolare, inedito o poco noto, più sorprendente), alle prese in giovinezza con i mille lavori precari che non scalfiscono la miseria (insegnamento, traduzioni anche di gialli Mondadori ma non sappiamo quali), fino all’assistentato di letteratura inglese con Gabriele Baldini a Roma, agli esordi letterari acclamati (Hilarotragoedia), alla sedute psicoanalitiche con lo junghiano Ernst Bernhard (ce lo indirizza Vittoria Guerrini aka Cristina Campo, Berhard è lo psicoanalista anche di Fellini e Natalia Ginzburg e infatti è personaggio notevole del recente La bella confusione di Francesco Piccolo), all’affermazione scrittoria e giornalistica. Manganelli padre affettuoso ma nevrotico, amorevole ma misogino, poco incline al contatto fisico e all’effusione diretta (le emozioni preferisce scriverle), in un rapporto con la figlia a lungo sequestrata da madre e nonni che si ristabilisce e si rinsalda, fino alla morte di lui. Spiare gli scrittori dal buco della serratura è talvolta utile (non credo troppo alla separazione fra arte e vita), ma in quest’atto d’amore indubbio e fin troppo esplicito (non è una critica), della grandezza di Manganelli giungono soltanto echi sommessi. Anche se saperlo così invischiato nelle proprie nevrosi e in una vita più che agra lo rende meno algido e cerebrale e barocco. Prosa piana e colloquiale, con qualche ingenuità, di chi non scrive per professione. Certo, un editing anche lasco avrebbe potuto evitare l’inflazione delle clausole “ma questa è un’altra storia” e “ma questo lo vedremo più avanti”, almeno una ogni due pagine.

Lucia Masina, Gabriele Mayer. Una vita di costumi, De Luca, 2022

Gabriele Pacchia, romano e figlio d’arte, nome d’arte Gabriele Mayer. Sarto, costumista, insegnante. Dai suoi colloqui con Lucia Masina che insegna storia dell’arte e del costume all’Accademia delle belle arti di Roma emerge la storia vivida della più importante sartoria italiana per lo spettacolo, la G. P. 11 prima in via Achille Papa e in seguito, avveniristica e ammiratissima, a Pietralata nell’ex Lanificio Luciani ristrutturato.

Nasce nel 1940 Gabriele. Figlio di Giovanni che prima di darsi al taglia e cuci è stato macchiettista in coppia con la prima moglie Elisa Bianchini ‘Lola’, con lei in tournée anche in Sudamerica (Los Mayer). E della sarta Giuseppina Matassini di Rimini dalla quale il padre presto si separa. Gabriele resta con lui (si ricongiungerà alla madre e alla sorella Silvana nel 1959), frequenta il liceo artistico di via di Ripetta e intanto, nella sartoria paterna, ha insieme i primi rudimenti del mestiere e i primi contatti con le luci della ribalta: il giubbetto da matador per il Totò di Fifa e arena, i costumi per le riviste di Michele Galdieri, anche quelli per Anna Magnani che volge in parodia la Mila di Codra dannunziana.

Assieme alla sorella, dal 1960 a oggi Gabriele Mayer farà di tutto: cinema (dalla Ciociara di De Sica dove cuce gli abiti di Sophia Loren, fino a Marie Antoinette di Sofia Coppola in cui, scelto dalla costumista e Oscar Milena Canonero, fa rivivere i fasti di Versailles), televisione (i caroselli di Mina per Barilla e le gemelle Kessler, soprattutto Raffaella Carrà). E poi musica e teatro dove, forse più che altrove, rifulgono le sue doti di artista eclettico che sa contemperare gli opposti: il pancione per Loredana Bertè a Sanremo e le rutilanti mise per le tournée di Renato Zero, i musical di Garinei e Giovannini (Ciao Rudy con Mastroianni, Rugantino) ma anche i raffinatissimi costumi per Carmelo Bene e Luca Ronconi.

Fare il sarto per lo spettacolo (e il costumista, Mayer è stato anche questo) richiede più di una dote: l’abilità manuale nel taglio e la sua è leggendaria, la conoscenza dei tessuti e della possibilità di lavorarli e manipolarli, una sensibilità all’incrocio fra la cura filologica del dettaglio – soprattutto nei costumi storici – e la capacità di scartare di lato, di creare sottraendosi alla dittatura del ricalco. La capacità di dialogo con i costumisti, che si presentano con bozzetti vaghi o al contrario dettagliatissimi (e qui è importante capire che cosa vogliono esattamente, quali margini di libertà lasciano) oppure, è il caso di Milena Canonero, con un dossier di immagini e appunti.

Un sarto per lo spettacolo deve vestire, al tempo stesso, la persona e il personaggio. Deve creare costumi comodi e durevoli, che reggano la sfida del tempo, dei riflettori e delle luci di scena. Deve essere organizzato per fare fronte in tempi brevi a consegne imponenti, anche mille costumi per un film (a Mayer accade di dover tingere, asciugare, stirare e impacchettare in una notte trecento tuniche per La Bibbia di John Huston: devono raggiungere il set la mattina dopo e ce la farà).

E deve essere discreto: conoscere il corpo dei divi e dive che ‘veste’ e spesso inguaina gli impone di essere generoso sulle loro beltà, omertoso sui difetti. E Gabriele Mayer, pacato e gentile, poco portato per indole a perdere la calma, in questo è ferreo e Lucia Masina fatica a strappargli confidenze: giusto un’impossibile Giulietta Masina indecisa a tutto che, per il vestito rosso di Giulietta degli spiriti, a furia di allungare e accorciare l’abito nel corso di prove estenuanti, fa consumare novanta metri di chiffon. Giusto una nevrotica Monica Vitti che, la sera prima di girare, trova sempre un difetto alla mise che dovrà indossare.

Pensato come manuale per gli studenti delle accademie d’arte, il libro su Gabriele Mayer è molto di più: una carrellata sui grandi costumisti italiani (da Coltellacci a Giulia Mafai, da Zaira de Vincentiis alla Canonero, da Gherardi a Tosi ne sfilano decine), una storia avvincente e più che dettagliata di un pezzo importante e in ombra dello spettacolo che fu (oggi, convengono Masina e Mayer, le produzioni televisive e lo streaming si servono da H&M per vestire gli attori). La sontuosa galleria di immagini aggiunge ricchezza e fascino ulteriore al volume.

I RECUPERI

Bohumil Hrabal, Treni strettamente sorvegliati, traduzione di Sergio Corduas, e/o, 1990

Ferrovie del Messico mi ha riportato alla memoria, simile per ambientazione bellica e ferroviaria e assai più alto negli esiti, Bohumil Hrabal.

Milos Hrma, allievo ferroviere, si apre le vene dei polsi perché «sfiorisce come un giglio» quando si trova per la prima volta con la splendida Masa, coetanea e ferroviera apprendista. Lo ha salvato dalla morte Dio in persona, travestito da muratore.

Dopo qualche mese di convalescenza Milos torna alla sua stazioncina. Dove il capostazione alleva colombi (bagadesi di Norimberga, strozzati uno per uno dopo l’invasione nazista e sostituiti con linci polacche) e, quando è infuriato con i sottoposti, invece di riprenderli si sfoga urlando da solo nel lucernario. O insultando la moglie che alla fine, con un ceffone, lo fa rinsavire. E dove il capomanovra Hubicka è sotto inchiesta (verrà alla fine imputato di vilipendio alla lingua tedesca) per avere sgonnellato la telegrafista Zdenicka e averle stampigliato il sedere con i timbri della stazione.

Siamo in guerra, i “treni strettamente sorvegliati”, quelli che hanno diritto di precedenza assoluta, passano uno dopo l’altro. Portano soldati baldanzosi che ammutoliscono alla vista dei convogli carichi di merci crivellati dai partigiani, reduci che tornano feriti dal fronte (memorabili le pagine sui grandi ustionati immersi nell’olio, ai quali una zia di Milos, infermiera-accabadora, dona canticchiando una morte pietosa), animali stremati dal viaggio o morti di fame e di sete (la brutalità sulle bestie condotte al macello è forse la metafora più forte della guerra).

Un convoglio di ventotto carri porta munizioni per i nazisti e Misa e Hubicka lo faranno saltare. Il ragazzo, dopo aver conosciuto “la prima volta” con un’acrobata del circo ed essere pronto all’amore con Masa, morirà nell’azione, colpito a un polmone da un soldato tedesco che ha a sua volta colpito al ventre. Mentre muore, lontano da lui, il convoglio che ha proseguito la sua corsa salterà in aria.

In questo romanzo breve (meno di novanta pagine) la trama è poco più dell’involucro. Perché quel che rende magistrale e magico Treni strettamente sorvegliati è la tragedia resa più netta, e allo stesso tempo sottratta agli impacci del sentimentalismo, da un grottesco e da una piccola “epica da osteria” che pervade ogni personaggio e ogni scena. Dalla strana famiglia di Milos (il padre cercatore compulsivo di brocantage, il nonno che cerca di ipnotizzare i carri armati tedeschi e ne finisce travolto, il bisnonno che si fa picchiare a sangue dai contadini perché, invalido con una buona pensione, li sfotte mentre lavorano bevendo rum e fumando sigari davanti a loro) all’impassibile moglie del capostazione che tira il collo alle oche e accoppa i conigli con la stessa placidità con cui ricama, dalla spudoratezza di Zdenicka all’ossessione per le donne del manovratore, dalla trepida espansività di Masa all’ipocrisia dei burocrati delle ferrovie.

In una prosa che prende le mosse dal parlato per trasfigurarlo, in uno stile sorvegliatissimo e in una narrazione fluida e piena di ritmo, Hrabal riesce a stipare un mondo. Ne risulta una semplicità apparente, che riesce a celare rimandi, temi e sottotesti anche assai complessi (il tempo, gli orologi, gli sguardi) senza sforzo. Per dirla con l’ottimo traduttore e boemista Sergio Corduas, Hrabal è un autore ‘alto’ che lavora con materiali ‘bassi’.

Nativo di Brno e praghese di adozione, Bohumil Hrabal (1914-1997) è stato il più grande scrittore ceco del secondo Novecento con Milan Kundera. Uomo dai mille mestieri, è stato anche capomanovra e capostazione e ha amato i colombi. E proprio sporgendosi dalla finestra al quinto piano dell’ospedale dove era ricoverato, per dare da mangiare ai colombi, è morto.

In appendice al libro, un’intervista con lo scrittore, che definisce magistralmente l'”ironia praghese” e fornisce le coordinate del suo mondo letterario, con espliciti rimandi ad Hasek e Kafka.