Una vicenda quasi sepolta, quella dell’industriale farmaceutico vicino al partito d’Azione che si schierò dalla parte giusta e pagò con la vita

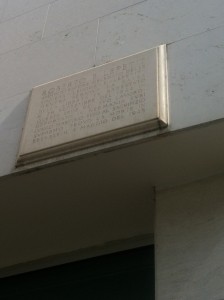

Via Roberto Lepetit, vicino alla Stazione Centrale di Milano. Sulla targa c’è scritto “Roberto Lepetit, patriota 1906 -1945“. Al numero 8, in un grande edificio a u, fino a qualche anno fa c’era l’ufficio di collocamento, oggi ci sono uffici vari. Prima ancora c’era la sede della Ledoga-Lepetit, una volta uno dei giganti dell’industria farmaceutica, di cui sono sopravvissuti i due loghi, appesi sulle pareti laterali del palazzo. In realtà sono qui alla ricerca della targa che ricorda l’arresto di Lepetit, il “patriota”, avvenuto il 4 maggio del 1944 ad opera della Gestapo, nel suo ufficio. In effetti non in questo stesso edificio, ma in quello che stava qui fino agli anni Cinquanta, realizzato nel 1934 da Giò Ponti su commissione dell’ amico fraterno Lepetit, inspiegabilmente demolito dagli amministratori dell’azienda nel dopoguerra. La targa non la trovo e quindi chiedo lumi al portinaio. Mi accompagna in una rientranza nel cortile, distante dal fronte strada una trentina di metri, quindi di fatto invisibile. Sulla targa sono incise queste parole: “Roberto Lepetit amministratore delegato della società Ledoga e Lepetit mentre serviva la causa della libertà fu arrestato il 29 settembre del 1944 in questa sede del suo lavoro. Deportato in Germania subì lungo martirio fino al sacrifizio supremo trovò la morte in Ebensee il 4 maggio del 1945“.

Di quella targa nascosta e di quella storia dimenticata nessuno, se non i più intimi, ha saputo più nulla per decenni. Un silenzio stupefacente perchè la storia di Lepetit è invece clamorosa: uno dei pochi grandi industriali italiani che durante il fascismo e soprattutto dopo l’8 settembre mise soldi, mezzi, azienda e se stesso al servizio dell’antifascismo e della guerra partigiana, con un coraggio leonino, persino con una buone dose di imprudenza e per questo venne arrestato, torturato, mandato in campo di concentramento prima a Bolzano, poi a Mauthausen e infine ad Ebensee dove morì. I dettagli di tutta questa storia sono rimasti rinchiusi in uno scatolone dissepolto dai vecchi ricordi di famiglia dal nipote Roberto Lepetit, al quale una decina di anni fa aveva telefonato lo storico Mimmo Franzinelli chiedendo documentazione per ricostruire la vicenda del nonno. In quello scatolone, ha raccontato più volte Roberto in occasioni pubbliche, la famiglia aveva cercato di rimuovere e seppellire il dolore di una tragedia di cui non si poteva o riusciva a parlare.

Ora da quelle carte é nato un libro di Susanna Sala Massari, Roberto Lepetit. Un industriale della Resistenza Archinto editore, uscito a dicembre 2014. Ormai quindi se ne sa abbastanza per restituire a Lepetit il ruolo che gli spetterebbe tra gli uomini illustri della Repubblica, rispondendo all’appello che sempre Franzinelli ha rivolto qualche mese fa, in occasione della Giornata della Memoria, agli amministratori di Milano perchè almeno nell’anno del Settantesimo della Liberazione rompano l’assordante silenzio su questo straordinario concittadino.

Un suggerimento che potrebbe essere valido del resto anche per Confindustria. L’opinione che Lepetit aveva dei suoi colleghi industriali ci illumina un po’ sullo spirito del tempo: «I Pirelli, i Donegani, gli Agnelli meriterebbero una censura esemplare per avere consegnato l’industria italiana al fascismo e per il doppio gioco che avevano sempre fatto, aiutando i fascisti da una parte e i comunisti dall’altra». Ecco, lui invece si comportò in modo diverso. Giovanissimo amministratore di successo dell’azienda chimico-farmaceutica di famiglia fondata dal nonno (famiglia cosmopolita itinerante tra Francia e Svizzera prima di stabilirsi a Milano) con 16 stabilimenti in Italia e non solo, espulso dal fascio a cui aveva aderito per obblighi di categoria, vicino al Partito d’azione, dopo l’8 settembre Lepetit fu protagonista di imprese coraggiosissime.

A cominciare dal rifugio offerto nei pressi di uno dei suoi stabilimenti in Piemonte a 360 ufficiali jugoslavi scappati da un campo di prigionia, a cui lui stesso andava a portare da mangiare; ai soldi e alle armi dati alle brigate partigiane, ai documenti falsi procurati ai fuggiaschi, ai trasferimenti da lui personalmente organizzati, agli atti di sabotaggio realizzati sotto il naso dei tedeschi, come nel caso dei chiodi spacca pneumatici prodotti sotto la sua supervisione. In una sua proprietà ospitò la radio che Giovan Battista Tolleri, emissario del governo Badoglio, utilizzava per comunicare con gli alleati.

Usò la sua influenza e i privilegi dovuti al fatto che la sua azienda fosse stata classificata di interesse strategico, per combattere in ogni modo nazisti e fascisti, esponendosi molto, forse troppo, in prima persona. E questo non sempre venne apprezzato dai suoi soci e collaboratori. Dopo un anno vissuto pericolosamente arrivò il 29 settembre, con l’arresto e il trasferimento a San Vittore, dove incontrò quel personaggio che sembra inventato, stereotipo del doppiogiochista, il “dottor Ugo”, al secolo Luca Osteria, spia al servizio del padrone di turno, agente fascista in forze alla Gestapo, aguzzino se necessario, però già in contatto con gli alleati, che contribuì alla liberazione di Montanelli, ma non riuscì a far nulla per Lepetit, nonostante, pare, un suo impegno diretto sul caso.

Poi la deportazione a Bolzano, dove Lepetit organizzò il dispensario farmaceutico del campo anche nella speranza di “non andare più a nord”, temutissimo destino a cui però non riuscì a sfuggire. Nel libro di Sala Massari sono raccolte moltissime lettere da Bolzano alla moglie Hilda, in cui chiede dei due figli, persino del cane e racconta con pudore e leggerezza le avversità della vita da recluso. Nessuna retorica, nessuna autocommiserazione, un incredibile tono da uomo di mondo che Lepetit non riesce a togliersi nemmeno sull’orlo dell’abisso, se non nelle ultime lettere, le più disperate.

Le foto dei momenti felici ce lo restituiscono elegantissimo con un sorriso franco e l’aria più matura dei suoi 38 anni. Degli ultimi mesi di deportazione e marce non sappiamo quasi nulla. La moglie avrà conferma della morte, il 4 maggio del 1945, solo molti mesi dopo. A Ebensee Hilda ha fatto erigere una croce progettata da Giò Ponti. La dedica “Al marito qui sepolto – compagno eroico dei mille morti che insieme riposano – e dei milioni di altri martiri di ogni terra e di ogni paese – affratellati dallo stesso tragico destino – una donna italiana dedica – pregando perché così immane sacrifizio – porti bontà nell’animo degli uomini”.

A Milano forse basterebbe, almeno per il momento, che la targa commemorativa fosse spostata sul muro sul fronte strada in modo da potervi appendere una corona e che i passanti sapessero di questa storia e di quest’uomo speciale.

Foto: courtesy Roberto Lepetit