Atelier dell’Errore è un laboratorio di Arti Visive nato nel 2002 dal lavoro dell’artista Luca Santiago Mora con i ragazzi della Neuropsichiatria Infantile. L’Atelier ha poche regole, ma molto precise: la gomma da cancellare è bandita – perché l’errore è un valore – e gli animali sono l’unico soggetto del lavoro dei ragazzi. Da giugno a settembre dello scorso anno si è svolta a Milano la mostra Uomini come cibo – felice declinazione del tema di Expo. Cultweek ospita oggi le riflessioni, a margine dell’esposizione, di Andrea Contin: che cos’è un artista? E cosa un artista outsider? Cosa differenzia lo status di malato psichico che produce opere d’arte rispetto a quello, rovesciato, dell’artista con problemi di disagio psichico e, in ultima istanza, dell’artista e basta?

Vagando per le sale della mostra Uomini come cibo dell’Atelier dell’Errore, gli animali che Dio non fece a tempo a creare in quella settimana corta che fu la creazione mi osservavano, ricambiati, dalle loro scatole appese alle pareti, dove erano liberi di fluttuare con i loro bordi strappati, le loro intenzioni vendicative e la loro lievità adolescenziale. Errore, orrore, angoscia. Gioia, intensità, forza. Svariate erano le impressioni dei visitatori che attraversavano questo straordinario manuale di zoologia fantastica. Diversi i commenti, ma anche univoci nell’entusiasmo, nell’essere completamente immersi in una magia di sorprendente potenza. Non c’era spazio per l’indifferenza, per chi accettava di essere cibo per le Catoblepe e gli Squalatori dell’Atelier.

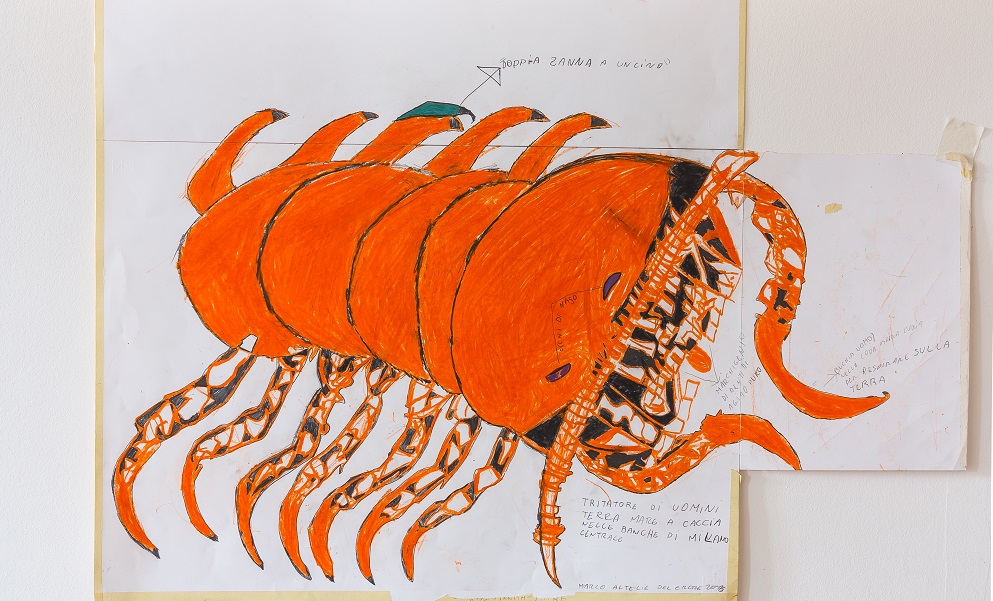

tecnica mista su carta

Ma cosa sono veramente, questi animali? Proiezioni difensive, forse. Catarsi feroce e ludica, in parte. Ma soprattutto, unanimemente, opere d’arte. E dunque, di conseguenza: chi sono gli autori di queste opere d’arte? Ragazzini, come amorevolmente vengono definiti quando si parla dell’Atelier. Ragazzini che sono passati per la Neuropsichiatria Infantile, e questo è evidente dal carico di energia drammatica che alla ludica si sovrappone. Ma anche artisti, come dimostra la palese qualità delle opere e come certificano i premi e i riconoscimenti, anche individuali, ricevuti dall’Atelier e dai suoi componenti: una per tutti Giulia Zini, artista di punta del laboratorio e vincitrice del premio Euward 6 come miglior artista outsider d’Europa nel 2014. Non a caso, è questo uno degli elementi che, a detta di chi ha creato e fin qui condotto l’Atelier, permette un riscatto – cataloghi e premi alla mano – a queste persone che, altrimenti, verrebbero identificate unicamente dallo stigma che nasce dalle loro difficoltà, dalla loro maggior fatica di vivere.

A questo punto, però, sorgono alcuni problemi di identificazione, di parametri. Cos’è un artista? E cos’è, se esiste questa differenza, un artista outsider? Cosa identifica queste nominazioni che, prima ancora che estetiche e culturali, sono sociali e psicologiche? Il problema è certamente complesso e dibattuto. Semplificando brutalmente, si potrebbe provare a rispondere dicendo che l’identificazione sociale dello status di un artista somiglia al pointing, il gesto duchampiano che crea il ready made attraverso l’atto di indicare un oggetto comune, per isolarlo dal suo contesto e riqualificarlo come opera d’arte. E dicendo che, allo stesso modo, per entrare a far parte del sistema dell’arte, come di qualunque altro sistema, è necessario che qualcuno con la giusta legittimazione compia dall’interno quello stesso gesto di indicazione, che includa l’altro riconoscendolo come appartenente al proprio mondo. Questo è quello che succede nella normale carriera sociale di ogni artista nonché in ogni altro tipo di carriera, così come succede ogni volta che il riconoscimento di un artista outsider passa per le figure che ne indicano le potenzialità espressive a partire dalla sua diagnosi. L’identità è dunque una realtà costruita socialmente attraverso i meccanismi della categorizzazione e dell’appartenenza, in una visione dialettica e circolare secondo cui il mondo è costruito dall’individuo con le sue azioni, il quale individuo, a sua volta, è costruito dal mondo in cui agisce.

Allora, venendo al punto, cosa differenzia lo status di malato psichico che produce opere d’arte rispetto a quello, rovesciato, dell’artista con problemi di disagio psichico e, in ultima istanza, dell’artista e basta, oltre a quel gesto? Non certo la diagnosi di per sé, dato che – come ha più volte rimarcato anche il critico americano Jerry Saltz – se si vuole specificare una diagnosi per gli artisti cosiddetti outsider bisognerebbe specificare anche quando gli artisti contemporanei tout court sono alcolisti, bipolari o quant’altro, trattando tutti con il medesimo parametro o tralasciandolo per tutti.

Con questo non si vuole negare né l’importanza della biografia nella comprensione dell’opera di un artista, né la condizione specifica di chi soffre di un disagio mentale e neppure la possibilità che l’outsider art possa essere un viatico verso una diversa consapevolezza, attraverso una familiarizzazione guidata e mirata sia agli addetti ai lavori che al grande pubblico. Ma lo scopo per l’outsider art non può e non deve essere semplicemente la propria autolegittimazione, la dimostrazione del proprio esistere in una determinata nicchia. Solo elevandosi e annullando se stessa nel processo di “liberazione”, cominciato simbolicamente con l’uscita di Marco Cavallo dal manicomio di Trieste nel 1972, si potrà rivendicare per l’outsider art un ruolo sia sociale che artistico: se e quando l’artista outsider sarà insider, perché giocherà ad armi pari da un punto di vista espressivo e sociale; se e quando il talento e le potenzialità saranno premiate a prescindere dalle diagnosi; se e quando non avrà più ragione di esserci una rete di protezione culturale comunque classificatoria e, quindi, indirettamente ghettizzante, ma solo quella – doverosa – di supporto; solo allora, dunque, si potrà festeggiare il successo di un movimento che, infine, vedrà il suo compimento nel suo non essere più necessario.

Come ebbe a dirmi lo psichiatra Peppe Dell’Acqua, collaboratore e successore di Franco Basaglia a Trieste, rompendo i muri del manicomio non si è negata la condizione dolorosa dell’esistenza legata al disagio psichico, ma anzi si è aperto un varco, una possibilità di circolazione tra un dentro e un fuori, una soglia da abitare come una terra di mezzo in cui ognuno, con le sue specificità, possa mettere in relazione con gli altri il suo dentro e il suo fuori. Un luogo in cui il pointing sia reciproco, costantemente inclusivo e reciprocamente legittimante.

Ecco, ora possiamo tornare all’Atelier dell’Errore e ai suoi giovani artisti. A partire dal gesto, dal pointing dell’artista fondatore, restituito dalle persone che con lui collaborano dentro e fuori il laboratorio – amici artisti, critici d’arte, psichiatri, genitori – i ragazzi dell’Atelier hanno qui la possibilità di indicarsi l’un l’altro, reciprocamente, nel loro essere artisti, con tutto il seguito di mostre, inaugurazioni, cataloghi e soddisfazioni che da questo deriva. Ma, al di là di questo, non è chiaro quanto il terreno da cui nasce il lavoro dell’Atelier sia di effettiva parità semantica o quanto, invece, risenta di una visione a priori destinata all’affermazione del collettivo prima che dell’identità del singolo. Certamente, però, il laboratorio permette a chi lo frequenta un percorso di relazione e di crescita fondamentale, ed è da questa premessa che nasce quella che è forse la più vera delle loro opere, l’Atelier stesso inteso come Scultura Sociale, fonte di una legittimazione che, arrivando da ogni direzione, può permettere di spostare la diagnosi degli artisti del gruppo da prefisso a suffisso dell’identità, dell’individualità di ognuno. Del proprio essere, prima di tutto, persone.

Torna allora alla mente Antonin Artaud quando, allo psichiatra che di fronte alle sue istanze di liberazione gli diceva: “Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou?”, rispose “Je ne délire pas. Je ne suis pas fou!”. Artaud, con quella risposta, stava offrendo a quello stesso psichiatra una diversa chiave di lettura del loro rapporto. Rifiutando lo stigma rivendicava la sua identità: a chi paradossalmente gli infliggeva continue sedute elettroconvulsivanti e, contemporaneamente, lo spingeva a praticare l’arte terapia, stava dicendo che la questione non è né diagnostica né terapeutica. Stava chiedendo di farla finita con il giudizio, di non curare più il malato mentale, ma di accogliere l’artista, e con lui l’uomo. E viceversa.

Immagine di copertina: Giovanni, Atelier dell’Errore, Lo Squalatore Sessuale che si bacia le ferite, 2015; tecnica mista su carta