Sarà aperta al pubblico dal 13 maggio al 26 novembre 2017, ai Giardini e all’Arsenale di Venezia, Viva Arte Viva, la 57esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, curata quest’anno da Christine Macel del Beaubourg di Parigi. Ma, attorno alla Biennale, tutta la città è un’esplosione di mostre, eventi, personaggi e iniziative di ogni genere. Tra spritz, derive e visioni nefaste abbiamo provato a raccontarvela.

Ti me fa un spriss?

Mi viene difficile, se non impossibile, riuscire a parlare solo di Biennale in senso stretto – intesa come Mostra Internazionale e Padiglioni al seguito – in un’edizione che ha trasformato come mai prima d’ora l’intera città di Venezia in un bailamme pirotecnico e caotico di mostre in ogni dove. Non si può fare un passo senza incontrare un padiglione, una mostra a latere, un evento abusivo, un’installazione all’aperto, un performer più o meno improvvisato.

La cartografia espositiva si struttura a cerchi concentrici dalla zona Giardini/Arsenale, area di massima densità, allargandosi fino ai più reconditi anfratti, isole comprese. Il tutto completato, nei giorni dell’opening, dai molti, immancabili personaggi bizzarri che, chi di suo e chi per l’occasione, sfoggiano mise stravaganti che farebbero invidia a una drag queen, prime fra tutti, rassicuranti e immarcescibili, le meravigliose Eva e Adele, la cui presenza è una certezza e un piacere ormai da decenni.

E poi le feste, gli aperitivi, le cene e soprattutto tanti ma tanti spritz che qui, nella loro terra d’origine, conoscono le varianti – negate altrove ai forzati dell’Aperol – del Select e del Cynar, purché si riesca a pronunciare in veneziano decente la magica frase: “Ti me fa un spriss?” con il giusto inciampo tra la p e la r, pena attese lunghissime e prezzi raddoppiati.

Roba da Bienal!

Ma così è: il circo in questi giorni ha invaso la città con la sua variopinta parata ed è meglio approfittarne per divertirsi, girando come viene, inseguendo percorsi totalmente individuali, cambiando serendipicamente programmi e itinerari a ogni incontro che la deriva ci riserva.

Del resto è nel lessico locale ormai da anni – come raccontava egregiamente Marco Paolini in Bestiario veneto – l’espressione “roba da Bienal”, a indicare qualsiasi cosa strana, bizzarra, divertente e/o provocatoria in cui ci si dovesse imbattere, artistica e non, in periodo di biennale come no. Un tipo strano parla da solo? Xé roba da Bienal! Braccia giganti escono dall’acqua del Canal Grande per sostenere la facciata di un palazzo? Xé roba da Bienal! Un cavallo con cavaliere lotta tra le spire di un enorme serpente? Xé roba da Bienal! Come dire: è strana apposta, non c’entra con la realtà e non è pericolosa, quindi si può sorridere o si può ignorare!

Quest’anno, come dicevo, Venezia è piena di “roba da Bienal” quasi quant’è piena di turisti, e il confronto non è poca cosa! Difficile anche costruirsi un’esaustiva scala di valori e priorità, quindi meglio affidarsi all’istinto, accettando la normale, labirintica condizione esistenziale veneziana secondo cui, per non perdersi, bisogna smettere di cercare la strada.

Viva Arte Viva!

Della Mostra Internazionale dirò poche cose. Nelle intenzioni della curatrice Christine Macel, l’artista di oggi ha un ruolo strategico fondamentale nel dibattito contemporaneo, perché può disegnare un mondo futuro dai contorni ancora incerti ma di cui può intuire la direzione. Ma questa centralità dell’artista si risolve in una visione curatoriale blanda e schematica, attraverso un percorso espositivo che si sviluppa intorno a nove capitoli o famiglie di artisti.

“Dal Padiglione degli artisti e dei libri al Padiglione del tempo e dell’Infinito” passando per quello degli Sciamani, questi “trans-padiglioni”, come li definisce la curatrice, “propongono un racconto, spesso discorsivo e talvolta paradossale, con delle deviazioni che riflettono la complessità del mondo, la molteplicità delle posizioni e la varietà delle pratiche. La Mostra si propone così come una esperienza che disegna un movimento di estroversione, dall’io verso l’altro, verso lo spazio comune e le dimensioni meno definibili, aprendo così alla possibilità di un neoumanesimo.”

A parte che non mi è del tutto chiaro il senso di questa visione abbastanza contorta, quello che ho visto è stata in realtà una Biennale piatta e scolastica, senza guizzi né del progetto né delle singole opere, anche se naturalmente ce n’è per tutti i gusti.

Personalmente, solo per fare degli esempi, sono rimasto affascinato e un po’ perplesso da una certa ambiguità di fondo rispetto alla partecipazione sciamanica al seguito di Ernesto Neto, artista brasiliano famoso per le installazioni dal pregnante odore di spezie che è ora diventato membro onorario di una tribù amazzonica, di cui segue filosofia e insegnamenti e a cui fa produrre le sue splendide opere ma che forse, in qualche modo, espone a loro volta come oggetti esotici. Ho invece apprezzato moltissimo la presenza di Judith Scott, la straordinaria artista americana che avvolgeva in nastri e fili colorati d’ogni tipo i suoi oggetti d’affezione e che finalmente viene strappata dalle grinfie dell’outsider art per entrare nel tempio dell’Arte Contemporanea tout-court con una didascalia che non ne enfatizza la diagnosi.

Padiglioni

Dei padiglioni nazionali, almeno di quelli che son riuscito a vedere tra Giardini, Arsenale e prima cerchia attorno, pochi mi sono parsi particolarmente sorprendenti. Sorprende invece il Leone d’oro alla Germania, secondo me ampiamente immeritato: un ambiente sicuramente suggestivo, con pavimenti sospesi in vetro su cui fluttua il pubblico, fa da palcoscenico a una performance cosmeticamente nazi-punk, per niente disturbante e niente affatto ansiogena, checché ne dica la motivazione.

Oltre che mal performata dagli attori, se si escludono gli splendidi dobermann di guardia, l’effetto è troppo vintage per chiunque abbia anche solo una vaga idea dell’esistenza di Fluxus. Sospetti, riguardo al premio, cadono sul membro più punk e performativo della giuria, quella Francesca Alfano Miglietti che già nei decenni passati ci deliziava con il buon sanguinolento Franko B e i bozzi in fronte della simpatica Orlan. Invece pare siano tutti d’accordo, e io con loro, che il padiglione più organico (in tutti i sensi), coerente e monumentale sia il Padiglione Italia, curato quest’anno da Cecilia Alemani in Gioni la quale sceglie tre soli artisti con altrettante opere “da Biennale”.

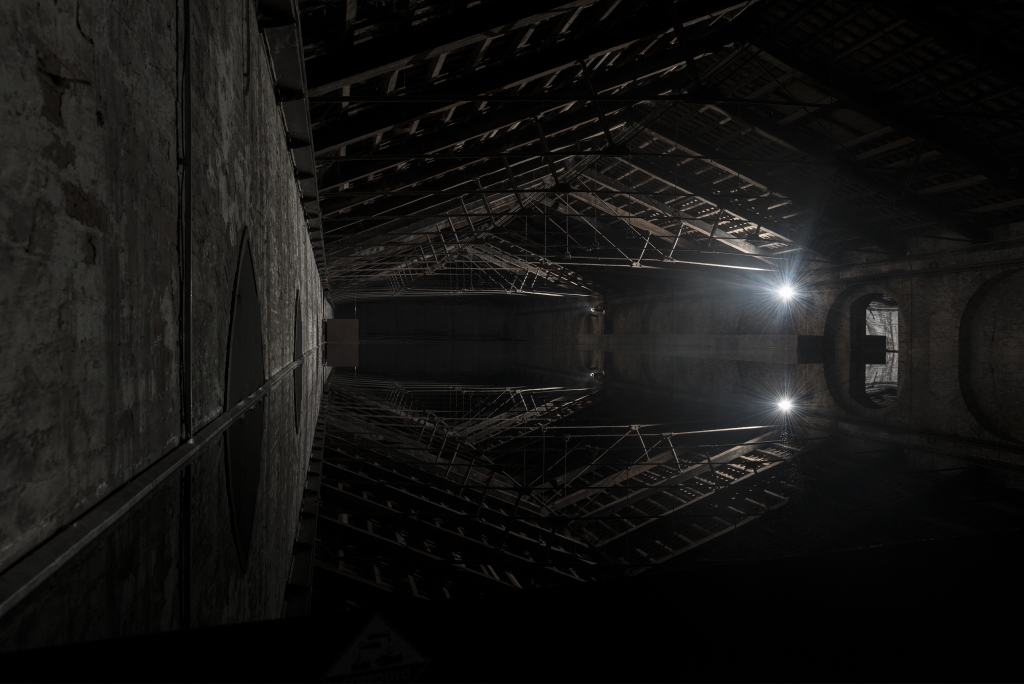

Non nel senso di “roba da Bienal”, stavolta, ma in quello positivo di installazioni di grandi dimensioni, monumentali e veramente site specific. A farla da padrone è il lavoro poetico e sorprendente di Giorgio Andreotta Calò che, pur senza inventare niente di nuovo, propone uno spazio amplificato e tenebroso, assolutamente magico e decadente come la Venezia delle vedute di Guardi. Sempre affascinante, ma più debole concettualmente e macchinoso fino quasi ad incartarsi, Roberto Cuoghi propone calchi in sugna di Nostro Signore, riempiendo lo spazio con un’ambientazione che sta tra lo scannatoio di Dexter, l’invasione degli ultracorpi e una macelleria abbandonata, discutibile ma di sicuro e immediato effetto. Chiude la triade il meno interessante lavoro di Adelita Husni-Bey che, con la sua gradinata con video annesso, funge quasi da camera di decompressione tra i lavori dei suoi sicuramente più esperti e abili colleghi.

L’uomo della folla

Uscire fuori dall’ufficialità, a zonzo per Venezia tra folla, chiacchiere, incontri e ancora spritz, e pensare di poter vedere tutto è impossibile. Si procede in ordine sparso, seguendo o evitando i flussi e infilandosi dove capita. Tra gli infiniti incontri possibili: Philip Guston e il suo rapporto con la letteratura alle Gallerie dell’Accademia, bella mostra su un ottimo artista che avrebbe meritato altri dieci anni di vita per uscire del tutto dal pantano informale in cui si era cacciato in gioventù; Shirin Neshat al Museo Correr, con la solita minestra riscaldata che ormai sa di poco, salvata da uno struggente Antonello da Messina poco lontano; il negozietto di lattine schiacciate di Flavio Favelli in fondo a via Garibaldi, che ha provocato la delusione e il sarcasmo dei beoni locali per l’assenza del contenuto.

O ancora: il fenomenale Tehching Hsieh (leggasi Cin Siè) con le sue deliranti “one year performance”, documentazione delle condanne autoinflittesi dall’artista come timbrare giorno e notte un cartellino ogni ora, non entrare mai in uno spazio chiuso o restare chiuso in una gabbia in totale solitudine, sempre per un anno intero, esposte con forse involontario sarcasmo al Palazzo delle Prigioni vicino a San Marco; l’inesauribile vitalità di Gianfranco Baruchello che scambia la terra della sua Fondazione con quella di Venezia, in una performance che inaugura la nuova galleria di Beatrice Burati Anderson vicino a San Polo; l’elegantissima “Natura quasi trasparente” di Elisabetta Di Maggio, che intaglia edera e fogli leggeri alla Fondazione Querini Stampalia, dove fa da contraltare alle pietre poveriste di Anselmo. E poi il mio Leone d’Oro personale al miglior curatore di questa stagione veneziana: Luca Massimo Barbero che, alla Fondazione Cini, presenta la bellissima mostra di Alighiero Boetti e un’inedita rassegna degli incredibili vetri di Ettore Sottsass.

O tempora o mores!

Ma soprattutto, aleggiante sulla città come un demone atavico, c’è l’indefinibile mostra di Damien Hirst a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, feudo veneziano di quel François Pinault proprietario di brand di alta moda e celebri case d’aste. Potrebbe essere liquidata semplicemente come la mostra più brutta e costosa del secolo (e quanto abbiano speso è stato uno degli argomenti più dibattuti in questi giorni) se non fosse per due motivi: il primo è che, se a produrre un così grande ammasso di paccottiglia incrostata è stata una delle più grandi star viventi dell’arte, questo non può non avere delle conseguenze dirette sul costume e sull’estetica dell’arte contemporanea; il secondo è che probabilmente quel delirio organizzato risente a monte di uno Zeitgeist, la cui trasformazione è già in corso da tempo e che il divo ex Young British Artist si limita ad assecondare con fare bulimico.

Quello che traspare è una restaurazione in atto, un ritorno all’ordine che mostra, in una fascinazione ancora distorta per il tardo classicismo alla Laocoonte, un passaggio a ritroso verso un’estetica classica ancora da venire che olezza vagamente di propaganda nazista, mentre noi, immemori, discutiamo di dettagli inutili e sembriamo non accorgerci del cambiamento potenzialmente drammatico in atto.

Alla megalomania tardo-classica del Damien fa da contrappunto la decadenza tardo-romana del festone organizzato dal Maurizio nazionale (Cattelan, n.d.r.) con la sua Toilet Paper (magazine trash e brand di prodotti per la casa, che sarà pure trendy ma, fino a prova contraria, continua a voler dire “carta igienica”), dove i bicchieri di plastica sporchi di gin-lemon si ammassano nell’acquasantiera vuota della chiesa sconsacrata teatro dello scempio.

Gli artisti minori e le giovani promesse seguono il flusso, dalle pesanti tele di Thomas Braida, che stratifica e sovrappone Vanitas barocche, serpenti marini e improbabili guerrieri del Valhalla, fino a Leviatani 3D, bianchi cavalli argentini e i già citati nazi-punk. Gli indizi, anche se la Biennale ufficiale pare non accorgersene, sembrano portare verso quella restaurazione estetica inaugurata già anni fa dalle scelte architettoniche e di sovrapposizione tra classico e contemporaneo della Fondazione Prada, con un analogo piglio tracotante da feudatari del business che inevitabilmente segue e ricalca gli eventi socio politici del pianeta.

Il tutto parallelamente all’altro trend dominante, quello dei migranti anche qui onnipresenti, dalla mostra internazionale alle imbarazzanti shopping bag del padiglione australiano (“native rights” da un lato, “migrants right” dall’altro) fino ai più empatici e utopistici Freesa (free visa) rilasciati ai visitatori dai chioschi del padiglione tunisino disseminati per la città, come documento che annulla le frontiere tra gli stati e tra gli uomini.

Che tempi, che costumi? Ma no, xè roba da Bienal!