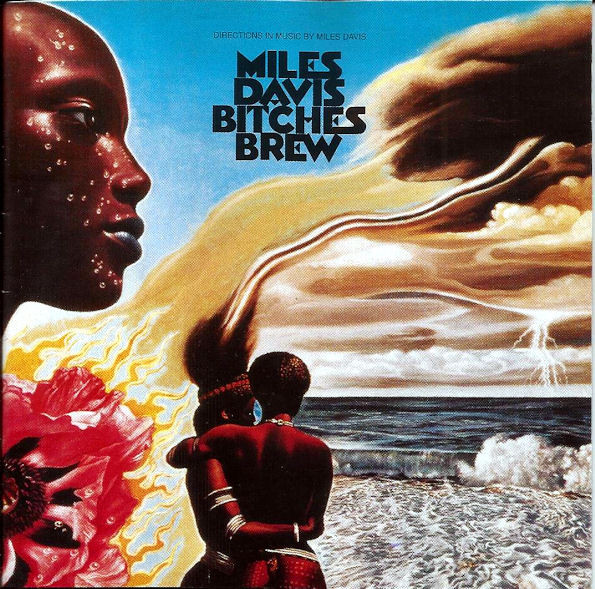

Il celebre album di Miles Davis che ha cambiato la storia del jazz e, forse, della musica e che è stato registrato in nove ore di session nel lontano 1969 meritava un analisi minuziosa. Ci hanno pensato Enrico Merlin e Veniero Rizzardi con il libro dal titolo omonimo, uscito nel 2009, che torna in libreria con un prezioso corredo di link e video di cui vi forniamo alcuni esempi

New York. Manhattan. Cinquantaduesima strada est: “la via del jazz”. Tra il 1933 e il 1950, doppia fila di club in cui ascoltare Billie Holiday, Art Tatum, Dizzy Gillespie, Fats Waller, Charlie Parker, Thelonious Monk e tutti, proprio tutti.

Ma in quella stessa strada, la storia aveva da giocare una carta che avrebbe sparigliato tutto. Il 19, 20 e 21 agosto del 1969, al numero 49, nel palazzo Valderbilt convertito in Juilliard School of Music e poi in multisala Columbia, qualcuno suonò la musica che mise al tappeto il jazz. O almeno lo trasformò in qualcos’altro, mai ascoltato prima. Tre mattine sindacali – 10 -13 – e nove ore di session riversarono su qualche chilometro di nastri magnetici il fiume di suoni elettroacustici e multilingue dal quale venne distillato Bitches Brew: “sinfonia” transtilisticache, come l’attacco della Quinta di Beethoven, fu un rintocco del destino per quella “fottuta musica da neri” dalla quale Miles Davis si stava dannando per trovare la via d’uscita, dopo averla vissuta per cinquant’anni.

Nello Studio B della Columbia si trovarono insieme undici musicisti, neri e non, tra i migliori che chiunque potesse allora sognare per pianoforte e tastiere elettriche (Joe Zawinul, Chick Corea, più avanti Keith Jarrett), chitarra elettrica (John McLaughlin), sax (Wayne Shorter), clarinetto (Bennie Maupin), contrabbasso e basso elettrico (Dave Holland, Harvey Brooks), batteria (Jack DeJohnette, Lenny White), percussioni (Don Alias, Jurma Santos).

Un’orchestra di virtuosi che non sapevano cosa avrebbero suonato, sinfonicamente parlando, fin quando il mago che li aveva chiamati, preparati (non troppo) e guidati (abbastanza) con i lanci della sua tromba e il suo fluido, non avesse applicato l’alchimia finale: tagliare, mixare, concertare ogni nota, ogni linea, ogni pulsazione ritmica in una partitura che non era scritta “prima” e venne modellata “poi”, sulla base di quel ch’era nato in libertà controllata.

La ragione per cui Bitches Brew di Miles Davis si è innalzata a simbolo di un “prima” e un “dopo” è la stessa per la quale nella musica “seria”, colta, contemporanea – come volete -, si parla di creazione: la forza di un pensiero che organizza ogni componente verso un risultato cui l’orecchio non ha che da arrendersi.

Unica differenza: il modo. Miles Davis compose la musica di quell’album doppio non scrivendo (se non temi e tracce), bensì ascoltando ciò che i dodici (Miles compreso) avevano suonato “sentendosi” l’uno con l’altro ma rimanendo se stessi. Metodo consentito dagli strumenti che la pratica e la cultura del disco avevano messo a punto.

Come ciò sia avvenuto, meritava un libro. Titolo: Bitches Brew, semplicemente. Lo hanno scritto Enrico Merlin e Veniero Rizzardi nel 2009. Lavoro pazzesco, ripreso, corretto e ampliato da poco per Il Saggiatore: 429 pagine, non una meno, non una più del necessario, per scrutare nel suo farsi un capolavoro venato di suspence e di mistero. Un piacere della lettura, una miniera di informazioni, di materiali, di confronti, con un punto finale che non è stato abbastanza messo in luce: un corredo di ascolti che raccontano più di mille parole.

Bitches Brew è davvero un libro da ascoltare. Per questo io mi fermo qui. Voi andate avanti: alla scheda (compilata dagli autori) che vi lancia via link a brani definitivi e non, prove e stralci, pezzi finali e frammenti. Vi troverete in mano il segreto di Bitches Brew senza accorgervene.

Bitches Brew: i link, i video

Oltre a una ricostruzione delle vicende molto articolate che, nel giro di circa tre anni, conducono Miles Davis a mettere a fuoco le intenzioni che si concretizzano con Bitches Brew, il volume ha il suo ‘cuore’ analitico nella cronistoria delle sedute di registrazione (cap. 4) e nella ricostruzione di tutte le fasi della postproduzione (cap.5). Quest’ultimo è dedicato soprattutto a due brani, quello che dà il titolo all’album, e a Pharaoh’s Dance: i due brani più lunghi dell’album, 28 e 19 minuti rispettivamente, gli esempi più notevoli di come Teo Macero insieme a Miles Davis riuscì a comporre con il nastro processi musicali formali e coerenti a partire da esecuzioni frammentarie e irrisolte.

Sulla pagina web dedicata al volume si trova una serie di link che, oltre a rinviare a tutti i brani citati nel libro, aiutano la lettura per mezzo di schemi animati con lo svolgimento dei procedimenti strutturalmente più significativi. Eccone alcuni esempi.

La partitura di Pharaoh’s Dance (descritta alle pp. 158-163), che Joe Zawinul cercò di fare leggere al gruppo senza grande successo, ma che fornì il materiale per le improvvisazioni poi rimontate da Teo Macero secondo un piano completamente diverso dalla partitura. All’interno si notano procedimenti molto sofisticati anche nella loro semplicità come questa ricreazione al montaggio della sezione introduttiva (pp. 247-249) o questo ‘interludio’ (pp. 251 e 255) che funge da cerniera tra le due sequenze improvvisate più estese .

Passando a Bitches Brew, due momenti di vera e propria ricomposizione sono una frase prelevata da un solo di Miles che ne estende e sviluppa il momento culminante (pp. 237-238) e, all’inizio del brano la ricreazione al montaggio del bass vamp che apre la sezione I. (pp. 234-236).

Ma le innovazioni di Bitches Brew erano state precedute da un esperimento in un certo senso più ardito, anche se all’epoca ebbe un minore impatto sul pubblico e sulla critica, l’album In a Silent Way registrato (e pubblicato) pochi mesi prima. Anche in questo caso sono presenti alcuni schemi animati che permettono di apprezzare le due medley che occupano ciascuna un lato del disco originale, In A Silent Way / It’s About That Time (pp. 104-106) e Shhh/Peaceful (pp. 106-109). (E.M./ V.R.)