Massimiliano Gioni è Direttore Artistico del New Museum di New York e della Fondazione Nicola Trussardi di Milano. Ha curato la Biennale di Venezia del 2013 dove ha dato spazio a forme di creatività diverse, inserendo “artisti che non hanno mercato né presenze istituzionali (…) artisti meno ortodossi, naif o esponenti dell’art brut”, come pretesto per “una riflessione sull’identità e sul ruolo dell’artista oggi”. Così la “figura dell’outsider, che si rincorre attraverso tutta la mostra, diventa anche quella dell’autodidatta, del personaggio che cerca di capire e si scontra ogni giorno con la sua ignoranza”. Di questi temi, e della necessità di “complicare le definizioni” per arrivare a liberarsene attraverso un “abbassamento che ci conceda di ritornare a guardare l’arte e le immagini come strumenti di conoscenza del mondo”, abbiamo discusso in questa intervista.

Alla Biennale di Venezia del 2013 da lei curata ha scelto di esporre, tra le altre, anche opere di malati psichici. Qual è stato il motivo di quella scelta?

Nella Biennale da me curata ho incluso diverse forme di espressione visiva, molte e diverse testimonianze figurative. Certo c’erano alcuni autori in mostra che si potrebbero descrivere come “malati psichici” ma la loro inclusione – così come l’inclusione di altri dilettanti o amateur – voleva proprio mettere in crisi le distinzioni accettate tra artisti professionisti, artisti autodidatti, amatori dediti all’arte, tra malati e sani, tra dottori e pazienti, per così dire. Volevo che la Biennale non fosse l’ennesima celebrazione di una lista di soliti nomi e soprattutto non volevo che si riducesse a elenco di maestri e a parata di capolavori: purtroppo ormai l’idea di capolavoro e una certa definizione di arte come puro intrattenimento visivo sono parenti stretti del mercato o comunque di un consumo superficiale dell’arte dal quale volevo che la mia Biennale si distinguesse. Si potrebbe quasi dire che volevo togliere dal piedistallo l’arte, rifiutando ogni distinzione tra arte alta e bassa, tra arti minori e superiori, tra immagine e opera d’arte.

Rispetto alla cosiddetta Outsider art, dunque, il suo interesse si è rivolto all’espressione bruta della malattia mentale come strumento per mettere in crisi le definizioni, o anche agli autori di quelle opere come artisti a tutti gli effetti?

Il punto di partenza della mia mostra era una riflessione sulla vita delle immagini, sulla loro funzione, in particolare sulle cosiddette immagini interiori – i sogni, le allucinazioni, le immagini che vediamo a occhi chiusi, per così dire. Una mostra di immagini in un certo senso è una mostra più grande e inclusiva dell’arte: l’arte è una parte della famiglia delle immagini, e le immagini – per riassumere brutalmente – sono a mio parere una questione di vita e di morte, perché alle immagini affidiamo il compito di conservare la memoria di chi amiamo. Ecco, l’inclusione di figure più eccentriche di quelle dei maestri riconosciuti e consacrati dell’arte mi ha concesso – e spero abbia concesso agli spettatori – di riflettere sulle immagini tutte, e non solo sull’arte. Se poi pensiamo alle immagini come tracce di avventure esistenziali – questo in fondo era il tema della mostra: le immagini come strumenti epistemologici, come strumenti di conoscenza, e le immagini come racconti e tracce di varie avventure umane, esistenziali e vari tentativi di conoscenza totale – ecco allora che la distinzione tra arte e non arte in un certo senso diventa irrilevante: se guardiamo alle immagini come visione del mondo, allora la visione del mondo di Bruce Nauman è interessante quanto quella di un malato mentale. Sin dalla prima stanza del padiglione centrale – che si apriva con il Libro Rosso di Carl Gustav Jung – ci tenevo a precisare che la mostra era sì una ricerca sul limite tra il professionale e il dilettante, tra l’amatore e il maestro riconosciuto, ma non era appunto solo e semplicemente uno scontro tra il malato e il sano. Jung quando si mette a dipingere è un dilettante, ma non è certo un malato, anzi, è un dottore: e la mostra era piena di altri esempi di dilettanti più o meno celebri la cui inclusione era importante proprio per complicare distinzioni manichee e semplicistiche tra malato e sano. Questa scelta era fondamentale perché non volevo ridurre la mostra a una contrapposizione tra i maestri dell’arte contemporanea e i pazzi. Al contrario volevo che lo spettatore in ogni stanza si dovesse chiedere se le distinzioni tra professionista e dilettante avessero un senso.

Qual è dunque il senso di questa distinzione tra l’artista e il dilettante, e tra l’arte tout court e l’arte prodotta dalle persone con disagio psichico, che ha voluto rimettere in discussione?

Prima di tutto credo che ogni artista sia autodidatta: in un certo senso la distinzione tra artista e non artista non ha senso quando si guarda alle immagini come strumenti di conoscenza del mondo e come riflesso e testimonianza di vita. In secondo luogo la mostra cercava in maniera più o meno esplicita anche di ricostruire la storia di un’infatuazione che attraversa tutto il Novecento tra arte contemporanea e arte eccentrica, outsider, alienata: l’inclusione di figure come André Breton, dei surrealisti e di certe figure canoniche dell’arte outsider – come Augustin Lesage e Friedrich Sonnenstern, artisti outsider però amati e consacrati anche dalla storia dell’arte, o almeno da quella scritta dagli artisti – serviva a raccontare la storia di una relazione di continuo scambio, annessione, sincretismo e arricchimento reciproco – qualcuno direbbe di sfruttamento – tra arte ufficiale – o mainstream – e arte più eccentrica. Mi piace sempre ricordare che la storia dell’arte del Novecento ha due padri – ahimé, dovrebbe avere anche più madri – ovvero Cezanne e il doganiere Rousseau: sin dall’inizio del secolo, l’arte contemporanea getta le sue radici nell’arte non canonica e questo va ricordato se non altro per sfuggire invece a un’immagine dell’arte come purezza autoreferenziale, tutta ripiegata su se stessa, come puro formalismo – atteggiamento che oggi mi pare assai complice di una nozione mercantile dell’arte.

C’è una bella frase di Deleuze che dice – sulla scorta di Foucault – che bisogna interrogare il paziente perché ci aiuti a capire non solo la malattia, ma anche la medicina e ci aiuti a capire il dottore: ecco, l’inclusione di figure non canoniche ci aiuta a concepire anche le distinzioni e le regole che imponiamo al discorso dell’arte; ci aiuta a scoprire come il canone si è costruito e sclerotizzato e pertanto a rinnovare le nostre idee o, se non altro, a rimettere in discussione definizioni e categorie che troppo spesso diamo per scontate.

Per poter mettere in discussione etichette e categorie è necessario però definirle in modo chiaro, o quanto meno condiviso. Qual è dunque, secondo lei, il confine – la differenza – tra un artista “normale” e uno inserito nel circuito dell’outsider art?

Mi infastidisce molto, nei dibattiti degli ultimi anni a questo proposito, il tentativo di assimilare certi nomi più celebri nel contesto dell’arte outsider, come ad esempio Henry Darger, al canone dell’arte moderna o contemporanea. L’arte eccentrica deve avere una forza corrosiva: deve aiutarci a ridefinire i nostri parametri, a rimettere in discussione nozioni storiografiche che diamo per assodate. A me non interessa riconoscere anche a Darger la palma di grande artista al pari di Picasso: dobbiamo invece imparare a pensare a Picasso come a un outsider, piuttosto che a Darger come un insider.

Se poi si guarda alle opere come documentazioni di visioni del mondo, a quel punto credo non ci sia distinzione tra “normale” e “outsider”. Non mi interessa dare patentini di artisticità né stabilire gerarchie di qualità o di gusto, quanto piuttosto inseguire documenti di visioni del mondo che siano intensi, complessi e che, come tali, arricchiscano la nostra visione del mondo o – almeno – la definizione stessa di arte o di ciò che è possibile fare nell’arte. Io penso alle mie mostre come mostre antropologiche o mostre di cultura visiva: per questo cerco anche di liberarmi dell’idea di qualità, ed è questo un atteggiamento che ho appreso studiando le mostre di artisti curatori, dai surrealisti fino alle bellissime mostre curate da Mike Kelley, Robert Gober, Charles Ray, Rosemarie Trockel e Cindy Sherman. Non credo si possano più fare mostre in cui si consacrano i maestri e si dice: “Ecco gli artisti di domani” o “Ecco le migliori opere d’arte del momento” o “Questi sono i nuovi trend”. Non si possono più ridurre la mostra e l’arte a questa gerarchia, perché questa gerarchia è complice del mercato, e perché ci sono già tantissime altre occasioni – le gallerie, le fiere, eccetera – in cui questa logica è imposta. Io credo che biennali e mostre museali ci debbano ricordare che l’importanza dell’arte è quella di complicare la nostra visione del mondo. E credo che questo si possa fare solo rifiutando la definizione accettata di arte, cercando invece, appunto, di complicarla. A mio parere serve sbattere giù dal piedistallo l’arte, desublimarla, per recuperarne la capacità di farsi incarnazione di una vita e di una cultura e pertanto, paradossalmente, riscoprirne il potere, se non magico, almeno di incantamento.

Se si complicano le definizioni per annullarle e quindi rincorrere l’incantamento, allora perché la necessità di specificare la diagnosi e la storia clinica degli autori provenienti dal circuito dell’Outsider Art nelle didascalie poste accanto alle loro opere? Non è questo un modo di ribadire, invece, la loro categorizzazione?

Sui testi che accompagnavano le opere in mostra abbiamo passato ore e ore: era importantissimo per me e per tutto il team che ha lavorato con me che questi testi non finissero per ribadire miti e stereotipi sull’artista eccentrico o in generale sull’artista come genio e sregolatezza. Anche il critico americano Jerry Saltz nella sua recensione della Biennale ha detto che di alcuni artisti contemporanei avremmo dovuto scrivere che erano alcolisti o che erano bipolari, trattandoli cioè come abbiamo trattato altri artisti meno celebri. Ma come ho già detto più volte, ho cercato di guardare alle opere d’arte come testimonianze di una visione del mondo, e in alcuni casi la biografia mi sembrava utile per ricostruire quella visione. C’è anche da precisare che la mostra cercava di capire in quali modi, nella cultura del Novecento e di questo inizio secolo, gli artisti e altri individui abbiano descritto l’esperienza di vedere immagini e di crearle, e in che modo abbiano cercato di parlare dell’esperienza di sentire o vedere immagini dentro i propri corpi. La relazione tra immagini e corpi era una questione fondamentale dell’intera mostra e queste esperienze – come allucinazioni, episodi di possessione, deliri e visioni – erano incluse non per ribadire chissà quali miti spiritualisti o credenze da baraccone, ma piuttosto come esempi di situazioni nelle quali possiamo forse scoprire qualcosa sul modo in cui l’essere umano vive l’esperienza dell’immagine.

Le visioni di Hilma Af Klimt o quelle di Lesage a me non paiono così diverse dall’esperienza di possessione da parte delle immagini – e di immagini commerciali – messa in scena oggi dai personaggi di Ryan Trecartin. E sono esperienze forse non troppo diverse da quelle che facciamo tutti noi quando guardiamo rincitrulliti i nostri telefonini e computer.

Dunque possiamo pensare che un percorso parallelo fra artisti “sani” e “malati” possa diventare un percorso comune, in cui vengano annullati i confini di categoria verso un’idea diversa dei concetti di “autore” e di “opera”?

Oppure possiamo liberarci, per un attimo o per sempre, dell’idea stessa di artista e ripartire da lì? Per me il problema è quasi più profondo dell’arte. Il problema è lo statuto dell’immagine in una cultura soffocata da immagini dozzinali – per lo più prodotte da non artisti – e immagini commerciali che cercano di venderci qualcosa. A me non interessa neanche stare a parlare di artisti o non artisti, di matti o di sani – e, ripeto, nella Biennale c’erano tanti dilettanti che non erano matti, e tanti sani che facevano cosa da matti, proprio perché volevo evitare distinzioni manichee. Quello che mi interessa capire è: perché facciamo immagini, e perché facciamo cose che alcuni chiamano opere d’arte? Cosa vogliamo vedere con e nelle immagini? Che cosa vediamo e capiamo grazie a esse? E quali idee, valori, speranze e ambizioni incarniamo nelle immagini? Per me tutte le immagini sono sintomi, o sono segni da interpretare, sia quelle dei matti sia quelle dei sani, sia quelle dei dottori che aspirano a essere artisti… Forse gli artisti poi altro non sono che le persone capaci di creare immagini dotate di complessità e intensità.

Penso che oggi serva considerare tutte le arti come arti minori o tutte come arti di pazzi, se si preferisce: bisogna cioè procedere a un abbassamento che ci conceda di ritornare a guardare l’arte e le immagini come strumenti di conoscenza del mondo, non come belle figurine appiccicate al muro con tanto di prezzi esorbitanti.

Socialmente, però, il problema rimane. Alla domanda su chi decide chi sia un artista – ossia chi possa fare un gesto che sia accettato come opera d’arte – lei in un’intervista di qualche tempo fa ha risposto: “Tu puoi fare tutto ma, finché una comunità non riconosce il tuo gesto e te stesso come colui al quale ha deputato l’onore e l’onere di ridefinire la nostra conoscenza, non sarai un artista…“. Questo concetto non sottintende che la diagnosi psichiatrica in qualche modo neghi lo status artistico, mentre questo non accade quando è l’artista ad avere “anche” una diagnosi psichiatrica o comunque un disagio?

Credo che ogni artista sia autodidatta, e non importa se abbia studiato all’accademia o da solo in ospedale. Ogni artista deve reinventare per sé un modo di manipolare un materiale nel modo in cui vuole, per far dire a questo materiale – anche il più immateriale dei materiali: idee, concetti, parole, ad esempio – ciò che vuole e come vuole. E questo si impara a fare solo nella pratica, facendolo e rifacendolo. Il “dare forma” lo si impara sempre da soli, anche quando ci è insegnato, se non altro perché fare arte significa proprio trovare una propria voce, uno stile, un timbro che è individuale, nel creare forme.

Quindi se mi si chiede se penso che ci sia differenza tra Bruce Nauman e Augustine Lesage nel momento in cui si siedono a fare arte, nel momento in cui “la mano” – che ovviamente è la mente, ma una mente fatta corpo – tocca la materia o il materiale, allora sono certo che in quel momento non c’è differenza. In quella forma di intelligenza fisica, corporea che è il fare arte – e fare immagine – nel momento in cui corpo, intelletto e materiale creano una forma, non penso ci sia alcuna differenza. Non parlo di consapevolezza o di conoscenza della propria collocazione nella storia dell’arte o di conoscenza delle opere di altri artisti o di storia dell’arte o di tradizione dell’arte, ma del momento in cui si fa immagine o forma: lì non c’è differenza. La questione poi è capire se già quel momento sia “arte” o meno, ma in fondo questa domanda è forse un problema sociologico, appunto.

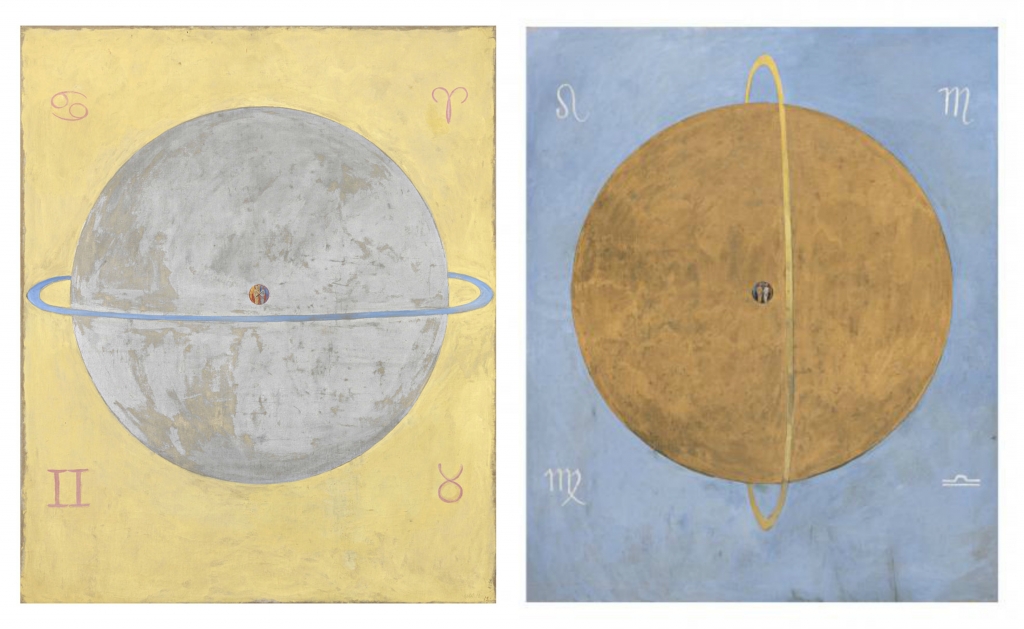

Immagine di copertina: Augustin Lesage, Composition décorative, 1936