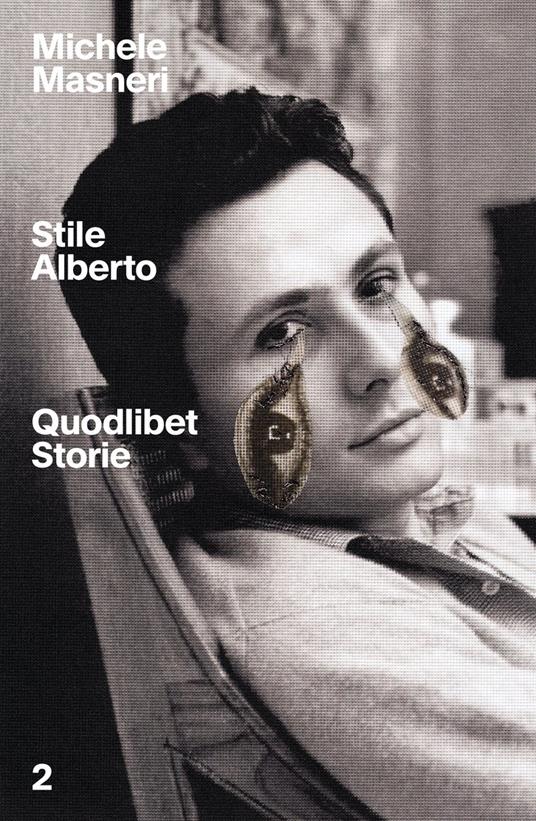

Ironico, irriverente, irregolare: Alberto Arbasino raccontato da Michele Masneri nel nuovo saggio pubblicato da Quodlibet, “Stile Alberto”. Dentro, la Roma delle grandi firme giornalistiche, il corpo a corpo con la lingua italiana, lo sguardo ribaldo di un talento alla ricerca di una letteratura viva, lontana dai paludamenti ufficiali.

«Il lavoro più giusto e più difficile che si possa fare oggi con la nostra lingua è proprio quello di reinventare sulla pagina anche con virgolette e corsivi il miglior sound dell’italiano parlato (che è veloce e divertente perché fitto di gesti e ammicchi, senza far pesare troppo le fatiche e pene), conservandogli quel certo “agio naturale” (o diciamo grazia?) che lo riconnette al

milieu e al momento dove è stato prodotto, e solo vestendolo con camicia disinvolta e pantaloni letterari d’aspetto appena un po’ mondano, di vita: l’unica strada per andare dentro nel racconto e non stare sempre chiusi in classe.»

(Alberto Arbasino, L’anonimo Lombardo, Einaudi, Torino 1973)

Michele Masneri, giornalista, ha appena pubblicato con Quodlibet Stile

Alberto, un saggio dedicato alla memoria di Arbasino e del suo mondo.

A chi ama Tondelli non sarà sfuggita la parola sound, che si legge molto spesso nella sua opera e che qui Arbasino usa nella stessa accezione tondelliana.

Quanto era importante per Arbasino la musicalità della lingua parlata e la riproduzione del suo ritmo sulla pagina?

Per lui lo “stile”, cioè la lingua e la struttura, era tutto, in questo era uno scrittore sperimentale e lo è stato fino in fondo. Sempre alla ricerca del mezzo espressivo perfetto, della parola esatta, sempre in guerra con una letteratura, quella italiana, in cui esiste una lingua ufficiale, “alta”, trombona, che indica le cose serie, i romanzi veri, e quella invece parlata, completamente diversa. Era la solita questione di cui già Manzoni aveva cercato di venire a capo. E poi la musicalità, certo. Alberto era un grande esperto di musica, classica e lirica, e ragionava spesso di scrittura come se fosse una partitura.

E per te quanto conta il sound?

Io sono molto più ignorante però sì, la prima cosa che cerco in un libro è una lingua che sia reale, e che abbia un suono coerente.

La nostalgia è uno dei temi più forti del tuo libro. È una nostalgia doppia, sia del tuo passato personale (la Roma degli anni Novanta, che hai vissuto da universitario), sia di un mondo che non hai conosciuto direttamente (la Roma del dopoguerra e gli anni di vacche grasse del giornalismo). Arbasino diceva che bisogna vivere nella capitale. Probabilmente ne valeva la pena ai suoi tempi, ma ora?

Mah, all’epoca d’oro di Arbasino c’era sicuramente un mercato giornalistico fiorente, fa conto che Corriere e Repubblica vendevano ottocentomila copie ciascuno e oggi se va bene un quarto. Però non è che essere Arbasino fosse facile e scontato nemmeno ai suoi tempi.

Lui poteva vivere come viveva perché fondamentalmente era un ricco signore, che partiva magari sei mesi per l’America per i suoi reportage. Era un’eccezione anche ai tempi suoi. Per il resto certo, se venivi assunto da un grande giornale facevi i soldi, ti compravi una casa o due, e oggi tutto questo è impossibile, e mi pare ovvio provo provare nostalgia e

invidia. Poi c’è il mondo della Roma fatata del Dopoguerra, i palazzi, gli attori, i principi, gli artisti. Qualcosa di questo è rimasto, in una città che del resto ha l’unico obiettivo di cercare di non cambiare mai. L’aristocrazia e certi salotti, per esempio, ne è rimasto in piedi qualcuno.

Cos’è cambiato da allora?

Di sicuro Roma ha perso completamente quella centralità internazionale che aveva in quegli anni, e il glamour. Ha perso anche il suo ruolo in Italia, rispetto agli anni miei, cioè alla metà dei Novanta quando ci sono arrivato. E lì era la Roma che rinasceva, coi sindaci efficienti, in vista del Giubileo del 2000. Era la città italiana più importante per l’arte. Ma oggi è un lontano ricordo anche quello. Oggi chi può va a Milano, se tu giri per Roma sono

tutti vecchi, è una cosa che fa impressione. E del resto, perché – a parte la bellezza estrema – uno dovrebbe vivere a Roma? Per fare quale lavoro? C’è rimasta solo la politica e la chiesa e un po’ di cinema, tutto ciò che riguarda l’illusione, come teorizzava Gore Vidal; tutti e tre però, anche volendo, settori sempre più in crisi.

Tra Gadda, che ha lasciato un’eredità complessa e ingombrante, e Pasolini, prima ostracizzato e poi fatto santino, pare che la sorte di Arbasino sia più simile a quella dell’ingegnere in blu.

Hai ragione, e non so del resto cosa rimarrà di Arbasino. Vedo che in libreria già i suoi libri non si trovano più. E del resto Alberto è sempre stato di nicchia. Non è mai stato al centro della scena pubblica come Pasolini (poi bisognerebbe vedere anche cosa Pasolini sarebbe diventato se non fosse stato ammazzato). I suoi libri erano destinati a un pubblico più sofisticato e ristretto, e anche la sua collocazione politica non aiutava, diciamo. Pasolini

era sia comunista che cattolico, dunque profondamente italiano, mentre Alberto è sempre stato un irregolare, un liberale di stampo anglosassone. Poi, tra le due analisi politiche, è evidente che è vincente quella di Arbasino.

Che cosa ci rimane di Arbasino oggi?

La sua eredità è quella d’essere stato uno scrittore molto eclettico: giornalista, romanziere, critico d’arte e musicale, saggista. Se dovessi scegliere una sola parola direi un “moralista”, non certo nel senso di bacchettone, ma di intellettuale che critica e narra i “moeurs”, cioè i costumi di una certa epoca. Come Saint Simon, o Balzac, o Proust, che non

a caso erano tutti scrittori che lui venerava.

Perché dovremmo leggerlo oggi?

Perché è molto divertente! E anche questa è un’anomalia. In un paese in cui la letteratura è considerata un modo per ritornare alle costrizioni del liceo, dunque libri punitivi su infanzie terribili o malanni o malesseri, lui ti faceva molto divertire. Aveva un talento comico che veniva fuori soprattutto quando trattava di cose serie. E anche per questo non avrebbe mai potuto diventare “mainstream”, perché in Italia viene preso sul serio solo lo scrittore che si prende sul serio, cioè il contrario della sprezzatura. Se ti diverti appena un po’, il lettore, sosteneva Arbasino medesimo, ha subito il timore che tu rida di lui.

Qualcuno ha raccolto la sua eredità? Chi sono i suoi nipoti?

Nipoti non saprei, non ne vedo in giro.

Arbasino diceva di essere nato a Voghera e rinato a Roma. Com’è stato il suo rapporto con la Wahlheimat, la patria d’elezione?

Roma, oltre a essere un posto internazionale e creativo, gli offriva il modo di scappare da una Lombardia all’epoca chiusa e grigia. Non solo climaticamente: raccontava sempre di una famiglia cupa, piena di zie suore, molto rigida. E anche Milano con tutta l’etica del lavoro e del produrre non era piacevole: era insomma la Lombardia che aveva fatto venire l’esaurimento all’Ingegnere [Gadda, ndr]. Roma era il contrario, sgangherata, assolata, anarchica. Poi lui si è sempre alternato molto tra le due città, tra Roma e Milano, dove viveva il suo compagno.

E il tuo rapporto con Roma?

Per quanto riguarda me, Roma non era assolutamente in programma: dopo due anni di Gorizia, dove studiavo Scienze diplomatiche, fuggimmo con un compagno di corso, e lui, molto più esperto di me, e siciliano, decise che Roma era l’unica soluzione. Io all’epoca non capivo niente ed ero un po’ in balia di questo amico, per cui lo seguii. La luce, la bellezza e tutte le solite cose che stravolgono i lombardi a Roma fecero il resto. Mi sembrava soprattutto una città – è un cliché, ma è vero – che non ti chiede niente, in cui è facile mimetizzarti. Il contrario, ancor oggi, di Milano, dove c’è una grande isteria nell’aria, dove devi essere all’altezza di un grande progetto produttivo e collettivo. Oggi – grazie anche al cambiamento climatico, che ha eliminato la nebbia, e invece peggiorato molto il clima a Roma – ammetto di aver cambiato idea su Milano. Ci passo parecchio tempo e con meno angoscia.