Chiude The Awl, e la sua pubblicazione sorella The Hairpin: è tutta colpa del neoliberismo.

I am quiet, feeling the onset of riot / riots are tiny though, systems are huge

Addì diciotto gennaio 2018 posso finalmente affermare che non esiste una cosa come una realtà condivisa, una comunità umana basata su dei fatti reali validi intersoggettivamente, ma gli eventi del mondo seguono un flusso preciso, puntano tutti verso una linea di fuga che, dopo infiniti giri su sé stessa atti a confonderci, inevitabilmente, disegnano i contorni di una cospirazione contro la razza umana, e più in particolare, contro di me. Il mondo sta cercando di insegnarci che tutte le cose belle sono destinate a finire. Che la vita è un’esperienza caduca e instabile alla quale prepararci. Che Gli Altri non sono che una complessa manifestazione di impulsi elettrici che, in realtà, si esauriscono nell’iperrealistica simulazione del reale svolta soltanto all’interno delle nostre menti.

Ma stavolta sarò pronto, comprerò un robusto randello e i miei problemi avranno, giuro, dei grossi problemi con me.

Insomma, chiude un’altra delle mie riviste preferite in una vita in cui leggere le mie riviste preferite è di sicuro una delle mie cose preferite. Quanto segue è uno spasmo del tipo Non ci sto!, fatto coi bit e le parole.

Ciao The Awl. Nel cimitero delle riviste bellissime insegna a tutti a essere meno stupidi (Be less stupid ne era il motto).

The traffic keeps moving, proving there’s nothing to do / It’s big business baby and its smile is hideous

Pensiamo all’Italia, agli ultimi mesi. Prismo, che sapeva alternare il long-form sulla post-verità e la scelta del miglior guerriero di Game of Thrones, ci disse di sederci un attimo per darci il miao più triste che abbia sentito pronunciare a un’entità non felina. Pixarthinking e The Towner invece hanno chiuso senza troppo clamore. Poi i mille problemi di Pagina99, la cui redazione è arrivata allo scontro frontale con la proprietà. È di qualche giorno fa, invece, la notizia che IL, stanco di vincere premi, di essere definito il miglior magazine di lifestyle al mondo, cambierà completamente; quello in edicola dal 12 gennaio è l’ultimo numero diretto da Christian Rocca. È anche un inizio, certo, ma di sicuro a ora sembra la fine di un bel ciclo. Qui, De Majo, da pagine rivali, ne scrive approfonditamente. Ah, è un’altra scala, ma, se potete, riempite di soldi CTRL Magazine, che sta scomparendo, ed è un peccato.

Naturalmente sono casi diversissimi, anche tra di loro, e il rischio è di fare un unico calderone.

La situazione, in merito all’approfondimento culturale in Italia, la mappava Antonio Prudenzano in una lunga inchiesta su IlLibraio. Notava un periodo di fermento: nascono riviste con degli standard qualitativi alti, ma metteva in luce anche la loro le difficoltà nell’essere sostenibili economicamente; si domandava se ci fossero più riviste che lettori.

C’è questo strano fatto però che non chiudono le riviste così-così, che vivacchiano su livelli qualitativi di fascia media, ma proprio le migliori. Il mondo del giornalismo è cambiato profondamente a causa del digitale, ed è ancora alla ricerca di un modello di business competitivo. Ogni cambiamento algoritmico può modificare completamente il panorama; in un secondo, è tutto molto più fragile del bitcoin. Un anno fa si rincorreva Snapchat, ora, io, per esempio, non so che fine abbia fatto. I ricavi pubblicitari sul web sono in continua crescita da anni, ma nella maggioranza dei casi non sono abbastanza elevati da poter sostenere i progetti più impegnativi in termini di qualità, risorse, tempo e, dunque, inevitabilmente di spesa. Quando le cose vanno male si chiude e basta, quando le cose vanno bene chi sta dietro a questi progetti cambia lido, proponendo qualcosa di simile. Questo però significa perdere una quota dell’identità del vecchio progetto e della libertà di sperimentare. The ringer è bellissimo, sì, ma non è Grantland. Per esempio, restando in Italia, il Post, uno dei casi più felici dell’informazione di casa nostra, nonostante l’aggregazione fatta bene, che gli consente il pareggio, fa le cose più innovative, approfondite, ma, anche semplicemente il giornalismo tradizionale, che hanno spese maggiori, operando spesso in perdita.

Effettivamente è uno scenario in continua evoluzione e ci sono decine di punti di vista diversi, complementari, che sembrano validi anche quando si contraddicono tra di loro. Tra le cose più interessanti che abbia letto c’è Designign News, di Francesco Franchi (Gestalten, 2013), prima art director di IL e ora a Repubblica. Franchi, per esempio, sosteneva che c’è poco da fare, o si cambia o si muore, proponendo, dalla sua prospettiva di designer della comunicazione, un ripensamento radicale addirittura dell’epistemologia del giornale e la necessità della figura del re-thinker, il cui compito andrebbe oltre il semplice redesign, per ripensarne proprio le fondamenta, il concetto stesso, in modo strategico. Franchi deve aver introiettato questa roba del ripensamento, infatti a pagina 76, in un capitolo intitolato Quality is rewarding, fa una mossa da cinque alto, cambiando i termini della questione. Citando Die Zeit, che si chiedeva «Come fa il giornalismo di qualità a sopravvivere?», riformula: «Forse dovremmo chiederci una domanda differente: può una società sopravvivere senza il giornalismo di qualità?». Mi sa di no.

Se invece vi interessa l’aspetto più economico, un testo agile ma particolarmente interessante l’ha scritto Andrea Daniele Signorelli, Tiratura illimitata. Dal crowdfunding ai native ads: inchiesta sul giornalismo che cambia (Mimesis, 2014), che analizza i vari modi in cui i giornali possono creare valore economico o sostenersi; dall’enfasi sui contenuti virali, al mecenatismo (è di questi giorni la notizia che Lauren Powell Jobs, vedova di Steve, abbia rilevato le quote di maggioranza dell’Atlantic; e non è la prima volta, ha quote un po’ ovunque, attraverso la sua fondazione The Emerson Collective), al crowdfunding, alla SEO, al native advertising, al paywall.

La più importanti riviste culturali, negli ultimi anni, sembrano orientarsi proprio su forme di paywall morbido: dalla Paris Review, al New Yorker e anche il New York Times. Da un lato consente loro di sostenersi, dall’altro è un patto con il lettore davvero precario. È la scoperta dell’acqua calda che nel 90% dei casi basti utilizzare la navigazione in incognito per poter leggere comodamente il giornale. Il lettore si definisce in due possibili modi. Caso A. Il New York Times, che teoricamente si pone come il giornale dell’élite culturale globalizzata, considera il proprio lettore medio alla stregua del tizio che se spunta un pop-up in cui si dice che HAI VINTO UN NUOVO IPHONE effettivamente ci clicca. Improbabile. Caso B. Al New York Times, dove, insomma, non sono gli ultimi arrivati, sono perfettamente coscienti che il proprio lettore medio sappia aggirare il paywall; questo significa che la minima quota di persone che decidono di supportare il giornale, pur potendo evitarselo, per la volontà di retribuire la qualità ricevuta, genera introiti maggiori rispetto a quelli pubblicitari, che, conseguentemente, devono fare proprio schifo.

Stop crying. Start buying / but what about the oil spill?

Veniamo a The Awl. Ieri è apparso una nota in cui Alex Balk, uno dei fondatori, annunciava, in un misto di sconforto e sollievo, che cesserà le pubblicazioni entro fine mese. I giornali chiudono continuamente e per le riviste culturali, di solito, la chiusura a un certo punto è scontata; la vera domanda è quanto durerà? E cosa riuscirà a fare in quello spazio?

Il fatto che abbia chiuso proprio The Awl però è particolarmente triste perché faceva esattamente il contrario di quanto facevano gli altri per stare a galla: non puntava alla crescita verticale, non stava dietro al ciclo dei contenuti, non si interessava agli algoritmi, e nemmeno ai social. Era qualcosa di diverso e in questo modo aveva mantenuto un’identità forte per la sua micro-galassia di pubblicazioni, tra cui The Hairpin, orientato verso un pubblico femminile (che chiuderà); più Splitsider, un sito umoristico, e The Billfold, che invece si occupa di finanze personali (che invece continueranno a pubblicare). Un pezzo di The Awl lo si riconosceva subito, l’identità si percepiva fin dai titoli: “L’Unica Cosa che Volevo Realizzare entro i 30 anni era di Smettere di Preoccuparmi di compiere 30 anni”, “Sette Anni come Scrittore Freelance, o, Come Fare Una Zuppa di Vitamine”.

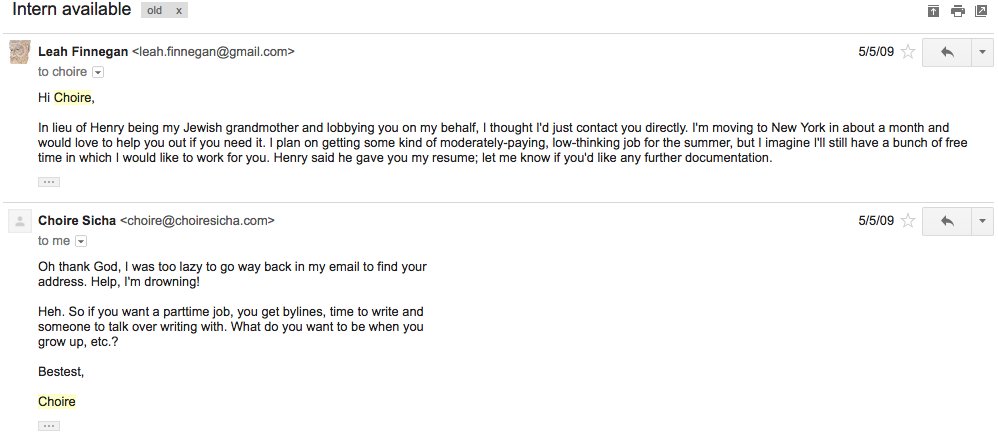

Magari non convincono tutti, ma è anche da qui che ci siamo abituati al tono di voce della scrittura su Internet. The Awl, per farla breve, era diverso, ed era un mezzo miracolo. Come si legge in un profilo dei fondatori apparso su The Verge (sottotitolo: «Perché le persone più importanti del mondo dei media leggono The Awl?») nasceva nell’aprile del 2009 nell’appartamento di Choire Sicha. Sicha e Alex Balk disoccupati: lavoravano a Radar, chiuso dopo la crisi del 2008. Al posto che cercarsi un nuovo lavoro, fondarono la rivista insieme a David Cho. Tra i motivi per cui sono riusciti a farcela (e a farla durare altri 9 anni) – in una catena stocastica di coincidenze che per i più spirituali di voi sembrerà nientemeno che il Destino ̶ contribuì a) il fatto che il padrone di casa di Sicha misteriosamente sparì e smise di incassare gli assegni dell’affitto; b) per finanziare le pubblicazioni Sicha decise bene di smettere di pagare le tasse, accumulando un discreto debito nei confronti dello stato. Vista la storia professionale dei fondatori ci si aspettava una variazione sul tema The Gawker, un sito politicamente scorretto di gossip, fallito nel 2016 dopo aver perso una causa contro Hulk Hogan. E invece fecero qualcosa di completamente diverso. Un anno dopo il NiemanLab scriveva che The Awl stava cercando di vincere sul web con la grande scrittura, e non i trucchetti SEO. Puntavano sulla qualità, incoraggiando gli scrittori a occuparsi di quanto davvero li appassionava o sulle cose su cui erano super-nerdy. È diventato in brevissimo tempo il luogo in cui le giovani voci potevano sperimentare e farsi notare. Jia Tolentino, del New Yorker, inserita da Forbes nella lista delle persone più influenti under-30 nei media, l’altro ieri scriveva su Twitter: «Ora, i giovani scrittori dove CAZZO (il FUCK in caps-lock non è mio) ci si aspetta che possano sperimentare e trovare la loro voce senza dover essere reazionari?», «The Awl e The Hairpin hanno fatto emergere praticamente ogni giovane scrittore di buone intenzioni con qualche stile e personalità ed è devastante pensare che non ci siano più» (Lei, naturalmente, ha iniziato proprio su The Hairpin). Ma, in effetti, non si può non darle ragione. Sicha ora è editor della sezione stile del New York Times. Vinson Cunnigham e Havril Havrilesky scrivono sul New Yorker. Leah Finnegan ora è feature editor a The Outline, ha iniziato scrivendo una mail a Choire Sicha in cui lui le rispondeva di chiedersi cosa voleva fare da grande. Anche Maria Bustillos ora scrive sul New Yorker, ha iniziato quando Sicha ha deciso di far diventare un pezzo una sua sclerata via mail contro Avatar.

Insomma, The Awl era un bel posto e ha permesso ad alcune persone talentuose di trovare la propria strada. Andava avanti controintuitivamente. David Carr scherzava sul New York Times nell’Ottobre del 2010: «Se avete intenzione di buttare giù un business plan per il vostro nuovo sito web, dovreste prestare attenzione attentamente a quanto ha fatto The Awl, e fare esattamente il contrario», ma era un pezzo felice. In qualche modo, la rivista ce la faceva: «Contro i pronostici, il sito ha trovato la sua nicchia» e, indipendente, andava avanti. Certo, nessuno ci faceva davvero dei soldi. Ma si coprivano le spese: «è interamente autofondato e profittevole – scriveva The Verge – sebbene per un margine minimo». Ovviamente larga parte del lavoro si basava sul contenere i costi. La redazione era piuttosto snella: al posto che assumere gli scrittori, per esempio, The Awl spesso creava delle partnership dividendo con loro i ricavi al 50%. Quella di restare piccoli, di faticare nel creare reddito, era il prezzo da pagare per quel genere di libertà, nei contenuti, nello stile, per cui era diventato il posto dove gli scrittori potevano pubblicare il pezzo che avevano sempre sognato di scrivere, ma che nessuno gli avrebbe mai fatto fare. Un enorme incubatore di talento. Sicha, scherzava, In pratica qua nessuno lavora per nessuno. È davvero un gigante collettivo australiano di lesbiche con un po’ di capitalismo nel mezzo, in un modo anche un po’ zozzo (‘in a gross way’).

Ora, riporta il Times, l’editore, Michael Macher, ha dichiarato che «una stabile diminuzione degli introiti diretti è stata la causa alla base della chiusura». Significa, in breve, che oltre al giornale, si è esaurito uno spazio in cui venivano fatte le cose che semplicemente si volevano fare, perchè belle, perchè importanti, perchè eccentriche, indipendentemente da quello di cui parlavano tutti gli altri, o di quanto avrebbe generato più traffico.

And, no, nobody noticed; well actually, some of them noticed / you could tell by the emoji they posted

☹.

We are lost we are are lost we are lost we are lost we are lost we are lost we are lost / wearelostwearelostwearelostwearelost

Ovvero, cosa ci perderemo d’ora in poi?

Una lista di qualche pezzo bello pubblicato da The Awl, senza la pretesa di elencare i canonici migliori. .

Rape Culture, before it was cool [sic]. Patricia Lockwood e una poesia (Ebbene sì, aveva una sezione poesia: Una sezione poesia e pagarci le bollette per 9 anni) intitolata Rape Joke .«The rape joke said YOU were the one who was drunk, and the rape joke said you remembered it wrong, which made you laugh out loud for one long split-open second. […] Can any part of the rape joke be funny. The part where it ends — haha, just kidding! Though you did dream of killing the rape joke for years, spilling all of its blood out, and telling it that way».

Su The Hairing, un profilo di Erzsébet Báthor, dove Tori Tefler ci dimostra quanto era maschilista l’affermazione di Ray Hazelwood, Fbi, che sosteneva non ci fossero serial killer donne. La contessa Dracula ne ha ammazzati tra i 100 e i 300.

Non è la prima volta che lo cito, e vabbè. La storia degli utopisti radicali brasiliani della città di Canudos. Si scontrarono contro l’ordine del mondo nel 1890, convinti di poter strappare il paradiso dal cielo. Persero e furono trucidati. In migliaia.

Uno dei pezzi più intelligenti sul futuro dei media digitali, tre anni fa. Non è invecchiato per nulla. È il pezzo al centro del profilo di The Verge dei fondatori del nostro caro punteruolo. Il nuovo internet è la TV: secondo John Herman, le riviste, le pubblicazioni, diventeranno dei semplici produttori di contenuti per piattaforme molto più grosse, come Facebook. Ne ho in mente un paio che lo fanno già, e crescono incredibilmente pubblicando roba che, insomma, c’è di meglio; ma quando lo ha scritto era fantascienza.

Messaggi da Jane Eyre.

Una decostruzione sofisticatissima dei meme dei Minions, che hanno distrutto Internet.

Un pezzo bellissimo di Maria Bustillos. David Foster Wallace soffriva di depressione e tutto intorno a lui lo spingeva a credere di essere un genio. Per esempio, il fatto che la Mac Arthur Foundation gli ha dato il Genius Grant, un sacco di soldi che ti vengono dati, se, per l’appunto, sei un genio. Ora, un tizio con la depressione, ma che è un genio, deve scendere a patti con l’idea che sebbene sia eccezionale, anche a lui si applicano le regole che permettono agli altri di poter stare meglio. In pratica la vena che scorre dentro Infinite Jest, Questa è l’acqua. Wallace infatti dichiarava a David Lipsky: «La parte di me che pensava di essere migliore, o più intelligente, o chissacosa, mi ha fatto quasi morire». Maria Bustillos cerca nell’archivio del Ransom Centre, tra le carte di Wallace, la biblioteca di auto aiuto di DFW, dalle frasi sottolineate ai libri interi, chiedendosi come sia venuto a patti con quest’idea.

Negroni season, ovviamente.

Jeff Winkler e un lungo e dettagliato report sull’incidente, «o, quella volta in cui me lo sono rotto». E intende il pene, naturalmente. «Era della forma, dimensione e colore di una piccola melanzana».

Wikipedia e la morte dell’esperto. C’è un paragrafo che si chiama Straight outta Cambridge e parla estensivamente di McLuhan. Win-Win.

Una lunga e dettagliatissima storia del bisogno umano, antropologico, innato, di costruire il Raggio della Morte.

Le recensioni non le legge più nessuno? Benissimo, avranno pensato a The Awl. Quindi, per parlare di Adventure Time, una serie tv di animazione, hanno fatto un pezzo di quasi 70.000 mila battute, in un sito a parte. Una roba enorme e bellissima. Esagerata. «Il buco vicino al centro del mondo».

Come un panino del McDonald’s, il McRib, ci dice qualcosa su di noi, come società, che è peggio di qualsiasi teoria cospirativa.

Un pezzo illustrato, «Il mio superpotere è stare da solo per sempre: fuori dal mercato».

Sole illustrazioni, La guida definitiva ai frutti estivi.

Il problema di questa strana cosa chiamata post-truth non è tanto cosa sia vero e cosa no. Ma il fatto che ci sia da ricostruire una fiducia che si è rotta, in modo da sostituire il nostro stanchissimo cinismo con un sano scetticismo, quantomeno nei media e nel governo.

Ah, Tom Scocca recensiva le previsioni del tempo.

La storia completa del gerbilling, la meravigliosa pratica di infilare nei vostri orifizi animali vivi.

Un’inchiesta sul giornalismo freelance. «Sono stato pagato 12,50$ all’ora per fare questo pezzo». Mmm, fortunato lui.

(Aggiornamento: sul NyMag, i migliori pezzi, scelti direttamente dai collaboratori di The Awl e The Hairpin).

*Tutti i titoli dei paragrafi vengono da Europe is Lost di Kate Tempest, che, a mio modesto avviso, è una cosa che mi ha reso un po’ più intelligente e mi è piaciuta da morire, proprio come The Awl. E non c’entra assolutamente nulla con il fatto che sia la mia ossessione del momento.