Il 9 ottobre 1963 vennero cancellate, in una manciata di secondi, la vita di duemila persone, due paesi, intere frazioni, case, pascoli, animali, memorie. Quello che ancora non si sapeva, allora, è che quello non fu l’atto finale, ma l’apice più evidente di una catena di responsabilità, scelte, connivenze e volontà di sfruttamento. Per la sua sciagurata esemplarità, nel 2008 il Vajont è stato inserito tra le cinque storie da tenere a mente per il futuro. Nel sessantesimo anniversario nelle librerie arrivano volumi che, con diversi linguaggi, ragionano tutti sulla rielaborazione dell’evento in chiave contestuale. Sono i libri di Marco Armiero (“La tragedia del Vajont”, Einaudi), Toni Sirena (“Il disastro del Vajont dalla A alla Z”, Programma) e Antonio Bortoluzzi (“Il saldatore del Vajont”, Marsilio): una nuova stagione di riflessione, che procede dalle ricerche e dalle narrazioni degli anni Novanta, e che in Tina Merlin vedono (ancora oggi) la voce più limpida e acuta.

I corpi sugli alberi, nudi. O in pezzi, affioranti dai cespugli.

La prima storia del Vajont che ho ascoltato è stata questa. C’è un ragazzino di una quindicina d’anni che si presta alla sfida del momento: andare a vedere i morti. Il 9 ottobre 1963, tra le tante, ha partorito anche questa prova di crudeltà travestita da sbruffonaggine, una di quelle cose che diventano subito indicibili.

In gruppo erano scesi per i campi, dentro a una geografia all’improvviso diversa: l’acqua grossa e turbolenta, gli oggetti d’uso quotidiano strappati dalle stanze e trascinati via, le rive stravolte. Erano stati accontentati (a tanti, poi, che non lo avrebbero mai desiderato, sarebbe successo lo stesso: camminare ignari per i posti di sempre, e venire incontrati). I morti erano due. Ma della donna non c’era tutto.

L’apprendimento della vergogna e dell’orrore, a quel punto, era stato istantaneo: l’immagine gli si sarebbe impiantata in mezzo alla testa, e lì sarebbe rimasta anche se lui non ne avrebbe mai più parlato, fino a quel pomeriggio in macchina. E solo perché era autunno, e le auto in colonna parevano una processione guardata a vista dalla diga, enorme e livida come sempre.

Io dovevo avere forse un paio di anni in meno rispetto ai suoi di quel tempo: da Longarone a Belluno nessuno aveva più aperto bocca.

Avevo appena ereditato la mia parte di memoria del trauma collettivo.

Il fatto è che, nella terra del Vajont, tutti quelli che sono stati attraversati dall’evento da qualche parte ce l’hanno una loro storia personale che, prima o poi, decide di venire a galla. Quando queste storie trasmigrano su altri corpi, però, comincia una cosa strana, forse perché, a furia di sedimentare, e di collegarsi ai ricordi di altri, poi tutto pretende un peso diverso.

Prima dell’emersione, Vajont è solo una parola cupa, con una certa fretta di terminare su niente, un finale tronco.

Dopo, però, alla prima storia ascoltata se ne aggiungono altre, quelle del: ma tu dov’eri.

Sono racconti semplici, di salvezze per caso (un provvidenziale mal di testa che non permette di raggiungere la cugina per la cena in programma) e di fatali appuntamenti (la famiglia della zia che decide di rientrare prima dalla Svizzera dove ha sgobbato a sufficienza per tanti mesi di seguito).

Poi ci sono le storie del: quando l’hai saputo. E quelle del: e dopo cosa hai fatto.

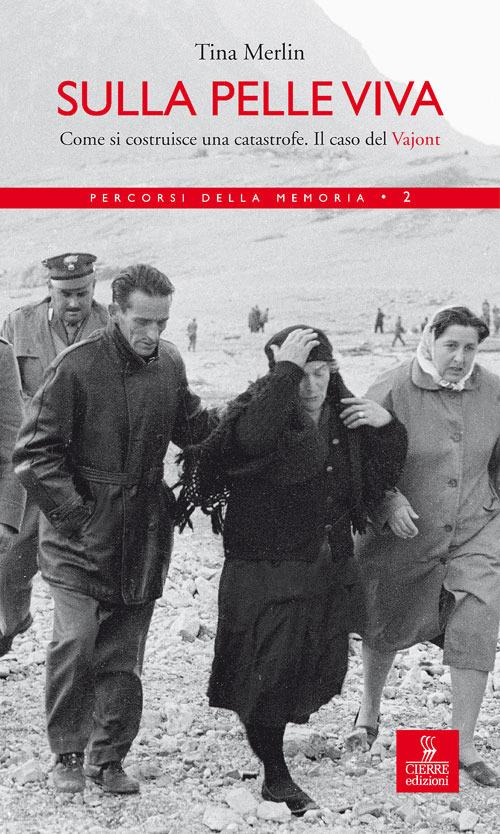

Quando, nel 1996, l’editoriale Il Cardo pubblica la seconda edizione del libro della giornalista Tina Merlin, Vajont 1963 – La costruzione di una catastrofe, l’emersione di questo tessuto di memorie non è ancora pronto, ma si sta preparando. La prosa austera e stringente non ha solo il merito di tenere il punto sul meccanismo di scelte che ha portato al disastro: mentre ne traccia i confini, lo rende anche leggibile in tutta la sua parabola economica, politica e umana (fino al dopo, a quella parte rimossa due volte dell’espianto forzato di una popolazione già abbondantemente sfregiata, e sulle sue conseguenze).

Se non ci fosse stato il lavoro di Tina Merlin, è possibile che tutte le memorie rimaste individualmente in circolo non avrebbero trovato uno scheletro sul quale andare a ricomporsi dopo decenni di silenzio. E neanche avrebbero avuto la forza di riscrivere la macrostoria (quella che nella celebre enciclopedia Conoscere, studiata da generazioni di bambini, inserisce l’impianto del Vajont tra i capolavori idraulici mondiali) ribaltando il punto di vista a partire dalle memorie individuali.

In questa prospettiva si può leggere, nel 1997, l’uscita del libro di esordio di un giovane scultore e alpinista di nome Mauro Corona, al tempo noto per lo più solo agli appassionati di montagna.

I luoghi sono gli stessi nei quali Tina Merlin è andata raccogliendo le testimonianze della sua lunga inchiesta, ma le voci scartano di lato, prima e oltre la diga, e restituiscono una parte rimasta logicamente fuori dalle colonne dei giornali, perché quello che Mauro Corona fa non è cronaca, ma letteratura: una letteratura di restituzione, che colma il cratere lasciato dalla cancellazione di un mondo fatto non soltanto di corpi e di paesaggio, ma anche di piccoli riti, saperi informali, legami quotidiani, superstizioni e religiosità.

Il volo della martora (Vivalda editore, oggi in Mondadori) resta un perfetto incanto che si muove dentro una comunità sul crinale dello stravolgimento: pervasa da un senso di angoscia troppo grande, illuminata da presagi, composta da personaggi impastati di un’epica mandata all’improvviso fuori tempo fino a stonare.

“Proprio perché sono antiche, le tradizioni hanno un’ossatura delicata e una volta bastonate difficilmente trovano la forza di riprendersi”

Sono, i racconti che compongono questa raccolta, altre tessere di quella memoria che, forse non a caso, a questo punto, compie la sua emersione nello stesso anno, con la messa in onda sulla televisione di Stato, in prima serata, dell’orazione scritta da Marco Paolini e Gabriele Vacis.

Il racconto del Vajont (Garzanti) ne è il testo: un punto di svolta. Sullo scheletro della catastrofe, rinsaldato delle ossa delle prime memorie dei singoli, la narrazione va a ricostruire un vero e proprio tessuto connettivo.

Se lo ricorda, chi in quelle notti ha risalito la strada con le pile in mano, fino al teatro montato direttamente sulla frana, per ritornare dopo le ore di spettacolo alle macchine in totale silenzio e con la netta sensazione di essere stato testimone e protagonista di un rito, forse di fondazione, certo di comunità. Per tre sere, una fiumana composta di persone, la roccia illuminata dalle fotoelettriche per la prima volta dopo trentaquattro anni dalla notte del disastro. Nelle case, davanti agli schermi, oltre tre milioni di persone ad assistere, insieme, a una delle più belle pagine civili della televisione italiana e a un esercizio enorme di reciproco rispecchiamento: la valle, il paese, il disastro per la prima volta dotati di volti:

“…ficcaci i piedi sopra e prova a fartene una ragione. Se ci riesci. E poi… magari raccontala anche tu, questa storia, come vuoi tu…”

Così si chiudeva lo spettacolo, e si apriva una nuova stagione: il tempo del turismo sulla frana (il chiosco e i libri, le foto e i brividi), il tempo delle memorie messe nere su bianco. All’improvviso, e per vent’anni, dai cassetti e dai cervelli ha cominciato a uscire quello che era rimasto tappato all’indomani della catastrofe, congelato per tutto il primo ventennio (fatta salva la voce di Tina Merlin). Tesi di laurea, fiabe, libri fotografici, memoriali, studi nuovi e comparati, documentari, film: ciò che prima era rimozione è diventato linguaggio, con il coraggio di parole mai pronunciate (su tutti Maurizio Reberschak, Il grande Vajont, Cierre).

Oggi, a sessant’anni da quella notte, pare arrivato il tempo della rielaborazione anche in libreria.

In qualche modo, la memoria individuale riemersa e saldata ad altre memorie ha permesso alla ricostruzione della storia di dispiegarsi in tutta la sua (paradigmatica, e micidiale) portata.

Grande, il Vajont lo è stato. Ma non nel senso inteso da chi l’ha voluto costruire.

Ed è proprio questo il tema sul quale si concentrano i libri da poco usciti: la restituzione del significato di questa vicenda, nostro malgrado, esemplare.

Per tornare all’inizio, i morti che pendono, lì dove non dovrebbero essere, sono la messe. Il frutto di una catena di scelte. Così, sessant’anni dopo, la crudeltà di una immagine privata si salda al senso di tutta la vicenda collettiva.Ed è da qui che parte anche il libro di Marco Armiero, La tragedia del Vajont (Einaudi):

“Non si capisce il Vajont senza connettere la geologia del monte Toc e il potere economico e politico della Società adriatica di elettricità, la marginalità della montagna italiana e la subalternità dell’accademia al potere economico e politico, l’idraulica di un grande invaso e la meccanica dei sistemi di controllo dello Stato sulle grandi opere. A coloro che immaginano la storia dell’ambiente come un campo di studi neutrale, dedicato alla natura e quindi scevro delle divisioni partigiane del sociale, una storia come quella del Vajont ricorda che l’ecologia è sempre politica”

Marco Armiero indaga le (irragionevoli) ragioni competitive che portarono a scommettere sull’impianto, sull’assenza del principio di precauzione, sulle conseguenze dello stravolgimento della geografia sociale di un luogo. E, ancora sulla deportazione forzosa degli abitanti, sul prezzo della disuguaglianza sociale, sul ruolo dei superstiti.

È un libro di connessione, il suo: utilissimo per la prospettiva in cui inserisce questa vicenda che definisce cruciale per comprendere la storia ambientale (e non solo ambientale) dell’Italia contemporanea.

All’esercizio attivo della comprensione per relazioni invita anche il nuovo libro di Toni Sirena, Il disastro del Vajont dalla A alla Z (editoriale Programma): concepito come un dizionario, dotato di voci correlate, permette una lettura non solo orizzontale, ma anche trasversale, e in questo è uno strumento utile e vivo.

Il volumetto, agile, è infatti più cose insieme: un lessico sul quale ripassare le proprie conoscenze, o un vocabolario da cui apprendere il ruolo e le vicende di protagonisti diversamente indagati negli ultimi anni; o, ancora, una fonte con la quale costruire un proprio sillabo riassuntivo di responsabilità e conseguenze.

Ad esempio, un personale percorso di lettura: Archivi – Calvino Floriano – Canestrini Sandro – Commorienza – Espropri – Fabbri Mario – Legittima suspicione – Nazionalizzazione – Passerella – Processo – Rittmeyer Giancarlo – Tosi Giorgio – Volpi Giuseppe.

Tra queste voci, vale la pena di leggerne una:

COMMORIENZA

Principio giuridico che ebbe notevole peso nelle vicende dei risarcimenti successive al disastro. Interviene quando la morte di più persone, legate fra loro da vincoli di parentela, avviene senza che si possa stabilire il preciso momento in cui ciascuna di esse è deceduta. Il principio base del diritto successorio prevede che se una persona muore prima di un’altra, l’erede è considerata la seconda e in questo caso l’eredità passa ai successori di quest’ultima. Nel disastro del Vajont spesso intere famiglie furono annientate, ma si stabilì che non era possibile stabilire chi fosse morto prima e chi dopo. Fu pertanto applicata la commorienza presunta, con il risultato di annullare spesso i diritti ereditari, compresi i risarcimenti.

In sette capitoli, più una apertura e una chiusura, si articola il ragionamento del nuovo libro di Antonio G. Bortoluzzi, Il saldatore del Vajont (Marsilio). Ancora una volta la prospettiva è quella della relazione, questa volta tra il dentro e il fuori: dove dentro significa esattamente all’interno dell’impianto, nei suoi materiali pensati per durare, nei suoi dettagli decorativi destinati a nessun occhio umano, nella fatica muta di cui ogni millimetro di calcestruzzo è impastato. Le gallerie, le turbine ancora intatte, le condutture, il sacrificio in vite pulsanti richiesto tacitamente dal tempio dell’ingegno (oltre cinquanta morti) per i lavori del suo innalzamento, il coronamento a strapiombo: mentre il racconto rivela le viscere del gigante mortifero, la testa desidera il fuori – ma il paesaggio montano, benché sopravvissuto, risulta contagiato per sempre, e deviata la sua memoria dalle vicende che hanno spostato, insieme, il letto del fiume e il destino, anche economico, della sua terra.

“Quassù, sullo spiazzo che nel punto più esposto conserva ancora un angolo con la pavimentazione originale, mi ritorna in mente quella mattina, con l’aria fredda e fastidiosa che sempre soffia sulla zona industriale, e mi sembra di veder chiaro che la memoria non è mai fatta una volta per tutte: è come un lavoro, una specie di fragile costruzione che cammina sulle parole e sull’esempio delle persone. E come le persone teme il vento gelido degli anni che passano”